多職種レクチャー「せん妄の多職種事例検討まとめ」

亀田在宅では様々なback groundを持つ医師・スタッフが在籍しており、各メンバーの強みを活かしたレクチャーを企画しています!

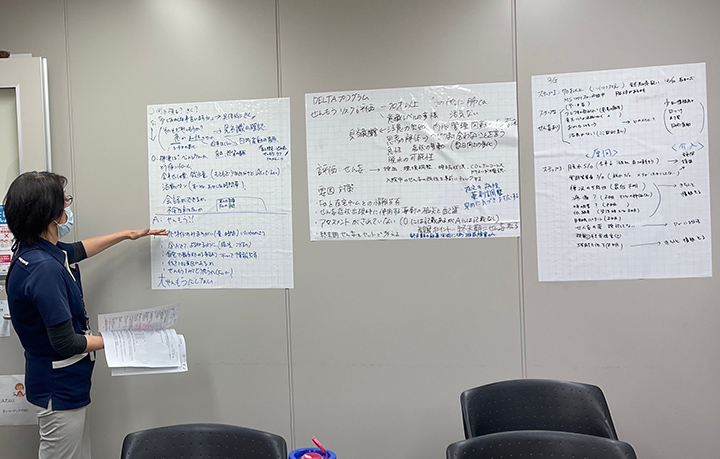

特に今年度は、在宅における「せん妄」に対して重点的に学んでおり、基礎編・実践編に続き、先日事例検討編を行いました。当院でのせん妄の対応で困った事例をもとに看護師と医師で主に「予防できたことは?」「違和感を感じたらどう評価するか?」「どのように対応するのか?」について小グループに分かれて検討しました。

検討の際には、国立がん研究センターが作成したDELTA(DELirium Team Approach)プログラムのせん妄アセスメントシートを参考にしました。以下ディスカッション内容になります。

〜ディスカッションまとめ〜

- アセスメントシートを使って事例を検討することで、感覚や経験的に行っている対応を網羅的に確認することができた。一方、在宅現場に多いせん妄の状況やできる介入は病院内と異なる(せん妄のリスクは常に抱えている、家族が主に側で関わるなど)ので、経験から一つ一つチームで積み上げていきたい。

- 在宅現場におけるせん妄は介護者の負担となっていることが多く、在宅療養を継続できるかの大きな要因となっている。そのためせん妄か迷ったら介入することが望ましい。また薬物的介入はせん妄の程度だけでなく、介護者の介護力も踏まえて検討する。

- 病棟でのせん妄は検索や治療可能なものが多いが、在宅現場では医療資源の制約や終末期せん妄を扱うことも多いため治療できないものも少なくない。常に改善しない可能性を想定し、検査・介入の最適な落とし所を考える。

- せん妄に対する不安を想定しながら家族に説明する。特にせん妄によって本人が気が狂ったのではないか、認知症になったのではないかと家族が恐れをいだくことも少なくない。せん妄は原病の進行により体が衰弱し、脳が眠るような状態になっている状態であり、本人の性格や精神病になったのではないと伝える。その上で、家族ができるケアを一緒に探すことが大切である。

皆様、在宅療養されているせん妄を疑う患者さんに気をつけていらっしゃることなどありますでしょうか??

Tag:

このサイトの監修者

亀田総合病院

亀田総合病院

在宅診療科 部長 大川 薫

【専門分野】

家庭医療学 在宅医療