microbiology round

microbiology roundでStaphylococcus argenteusを取り上げました。

【歴史・微生物学的特徴】

ラテン語でStaphylo:ぶどうの房、coccus:球菌、粒、argenteus:銀の/銀色の/白銀時代の、という意味である。

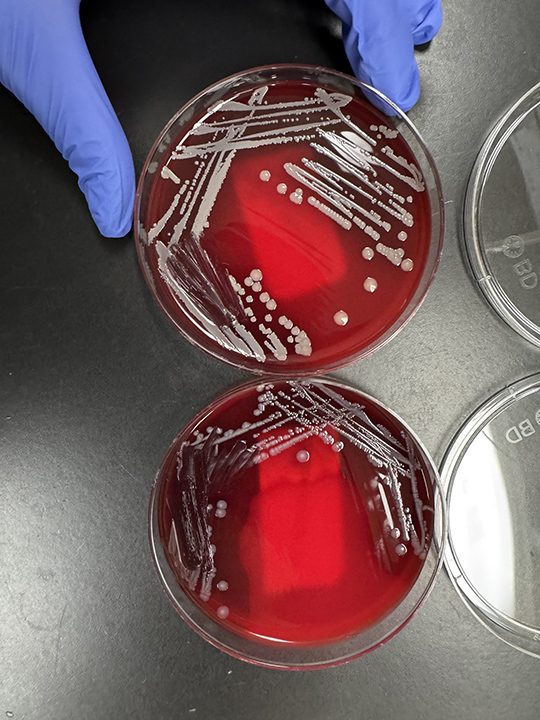

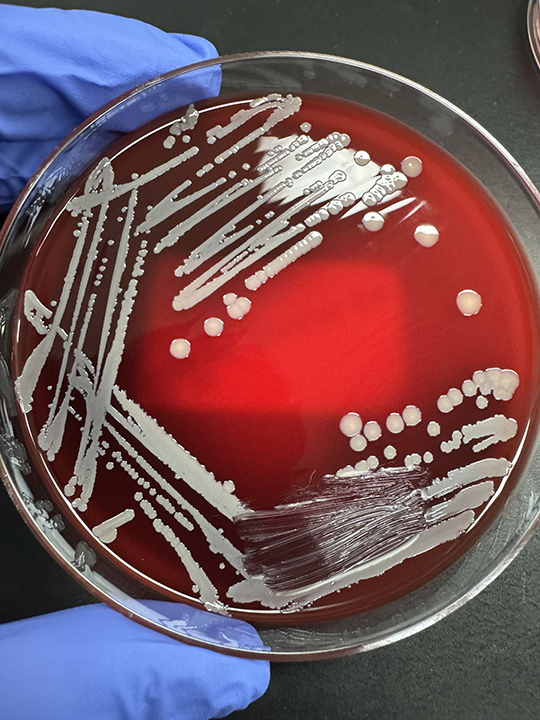

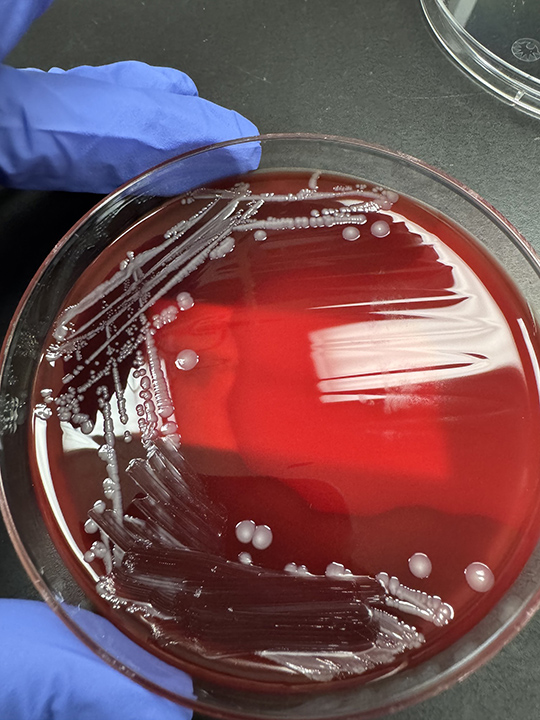

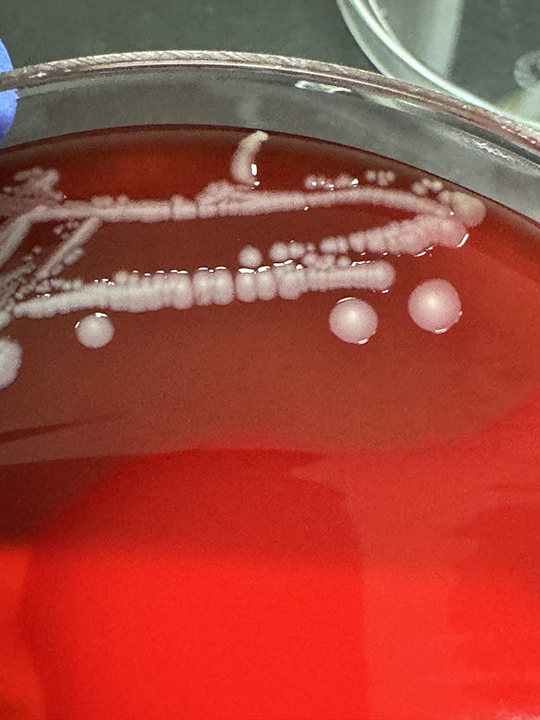

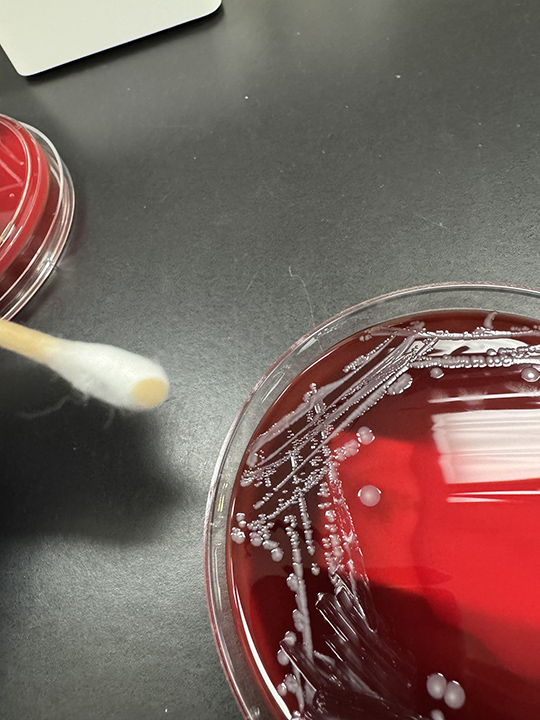

2015年にSteven Y C Tongらが、Staphylococcus aureus-related complexの中の新種、2つの内の1つとして発表した。なお同じ論文でStaphylococcus schweitzeri も発表されている1)。なお、S. argenteusは最初はオーストラリアの先住民から発見されたが、続いてニュージーランド、フィジー、その後アフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパと他の地域で続々と報告されるようになった2)。ホットスポットは東南アジア、オーストラリア、アマゾンである。S. argenteusはS. aureusと同様にカタラーゼ/コアグラーゼ陽性、血液寒天培地でβ溶血し、ほとんどの生化学検査で同じ反応を示すが、唯一の例外はS. aureusは金色のコロニーを形成するのに対して、S. argenteusは白/銀色にみえることである。これはS. argenteusがcarotenoid色素をコードするstaphyloxanthin gene cluster(crtOPQMN)をもたないためとされている3)。S. schweitzeriはアフリカ大陸のみに限定して報告され、多くはフルーツコウモリ(オオコウモリ)やヒト以外の霊長類から分離されているが、これまでヒトに感染症を引き起こした報告はまだない2)。

【臨床的特徴】

様々な観察研究が存在するため、S. argenteusの臨床的な特徴を一概に評価することは難しい。初期の報告では、S. argenteusはS. aureusと比較して毒性が低く、臨床的にも異なるとされていた。しかし近年の研究では、S. argenteusの医療関連感染症の頻度、罹患率、死亡率はS. aureusと同程度と示唆されている2)。過去にS. argenteusの膿痂疹や壊死性筋膜炎が報告され、その後骨関節感染症、血流感染症も報告されるようになった2)。またアジア (日本も含めて4)) からいくつか食中毒の症例も報告されている。また、15株のS. argenteusのゲノム分析の結果、S. aureusに認められる11個の病原性遺伝子が、S. argenteusの76.6%に認められた2)。特にS. aureusで有名なPanton-Valentine leukosidin(PVL)も皮膚軟部組織感染症を起こしたS. argenteus株で報告された5)。

【治療・抗菌薬耐性】

CLSI(Clinical & Laboratory Standards Institute)では、S. aureus complexの中に、S. aureus、S. argenteus、S. schweitzeriを含み、S. aureus complex (S. argenteus)として報告し、表現型検査法やブレイクポイント/解釈カテゴリーはS. aureusと同じものを使用するように推奨されている。また欧州臨床微生物学会・感染症学会のワーキンググループも、S. aureus complexと報告することを提唱している。その理由は、臨床医が新たなCNSと認識して病原性や臨床的意義を過小評価すること、メチシリン耐性であった場合に感染対策が過小評価されてしまうことが挙げられている2)。

日本から2つのS. argenteusの抗菌薬感受性に関する調査が報告されている。

・2021年、北海道のS z 82株を調査した論文6)では、blaZ保有は19.5%(16/82株)、メチシリン感性率98%(81/82)であった(つまりメチシリン耐性は1株のみ)。この論文中に分離株の由来部位の記載はあるが、臨床診断名の記載はない。

・2025年5月名古屋市立東部医療センターの23株を調査した論文7)では、PCG感性67%、EM感性95%、MPIPC・CLDM・ST・VCM・TIECはいずれも100%感性だった。13名に臨床診断名があり、特に肺炎が多く(11/13人)、他の感染症は外耳炎や化膿性椎体炎だった。

【参考文献】

1) Int J Syst Evol Microbiol. 2015 Jan;65(Pt1):15-22.

2) Clin Microbiol Infect. 2019 Sep;25(9):1064-1070.

3) J Clin Microbiol. 2021 May 19;59(6):e02470-20.

4) Microbiol Resour Announc. 2021 Mar11;10(10):e01447-20.

5) Euro Surveill. 2015 Jun 11;20(23):21154.

6) Pathogens. 2021 Feb 3;10(2):163.

7) Jpn J Infect Dis. 2025 May 30.

このサイトの監修者

亀田総合病院

亀田総合病院

臨床検査科部長、感染症内科部長、地域感染症疫学・予防センター長 細川 直登

【専門分野】

総合内科:内科全般、感染症全般、熱のでる病気、微生物が原因になっておこる病気

感染症内科:微生物が原因となっておこる病気 渡航医学

臨床検査科:臨床検査学、臨床検査室のマネジメント

研修医教育