microbiology round

Microbiology RoundでPasteurella multocidaを取り上げました。

ポイントは下記です。

- Pasteurella multocidaは、イヌやネコなどの動物の上気道から分離される非運動性の通性嫌気性Gram陰性球桿菌である。

- Pasteurella multocidaによる最も一般的な臨床症状は動物咬傷後(特にイヌやネコ)の皮膚軟部組織感染症で、受傷部位は手や腕が多く上肢が50%以上を占める。腱鞘炎や膿瘍の合併も多い。

- ペニシリン系抗菌薬に通常感受性がある。特に動物咬傷後にはMSSA、Streptococci、嫌気性菌もカバーするため、アモキシシリン/クラブラン酸が使用される。

【歴史】

Pasteurella属の微生物は1878年にコレラに感染した鳥から最初に分離同定された。ヒトにおける最初の症例は、1913年にBrugnatelliによって報告された産褥敗血症である。1930年にネコ咬傷後のP. multocida感染症が最初に報告された。2001年に全ゲノム解析が行われ、病原性のメカニズムをより正確に解明できるようになった。DNAハイブリダイゼーションにより、Pasteurella sensu stricto、および、Pasteurella-related spp. の2つに分類されている。

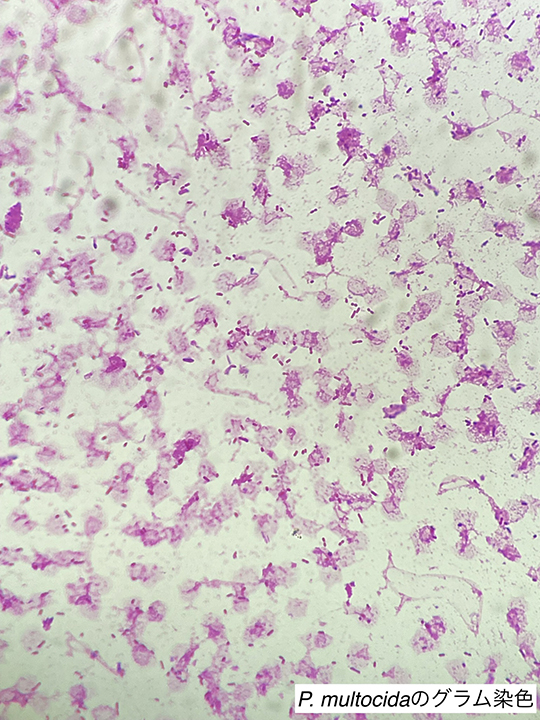

【微生物学的特徴】

- 非運動性の通性嫌気性Gram陰性球桿菌。

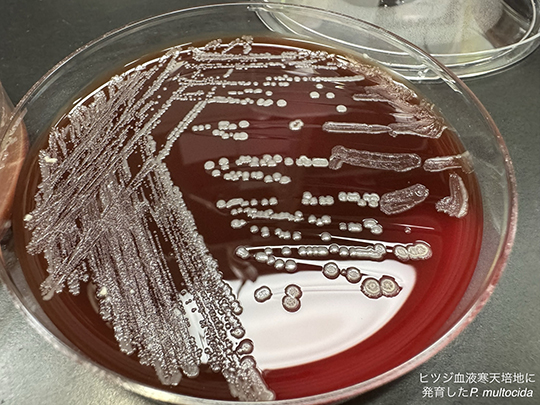

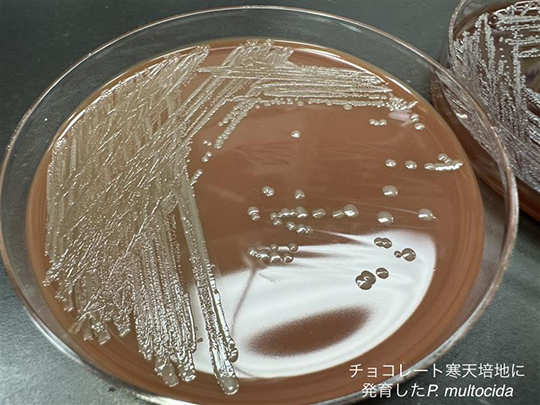

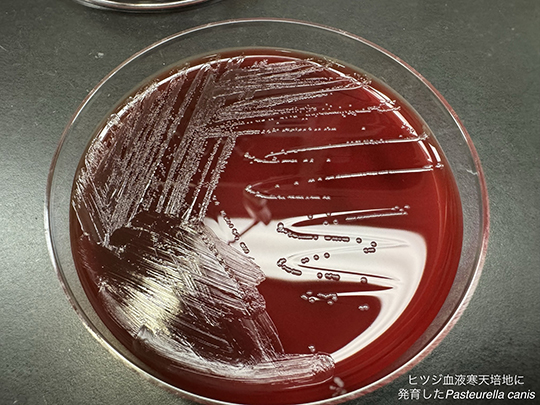

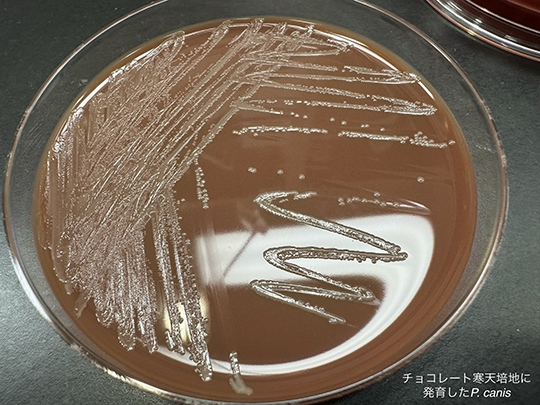

- ヒツジ血液寒天培地やチョコレート寒天培地ではよく増殖するが、マッコンキー寒天培地では通常増殖しない。

- 分離同定が難しく、特に喀痰など無菌ではない検体からの分離が難しい。

- MALDI-TOFにより、Pasteurella66株中59株を正確に同定することができた。

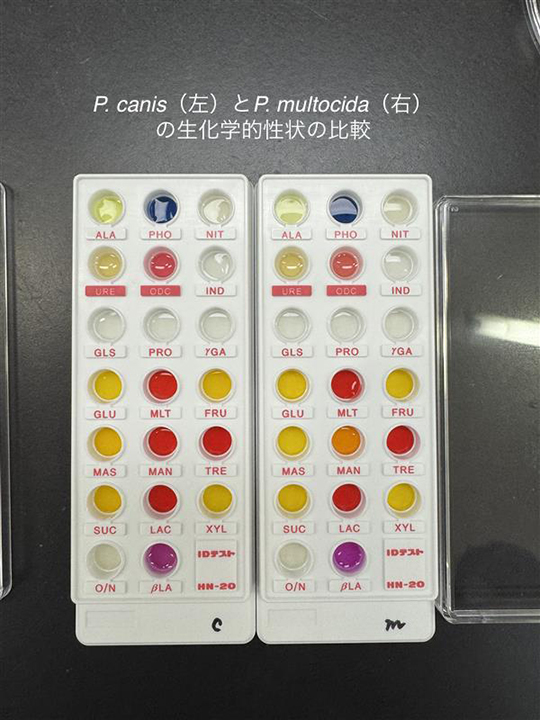

- Pasteurella属の生化学的な菌種同定ではマンニトール分解能が重要となる。P. multocidaはマンニトールを分解するが、それ以外の菌種ではマンニトールを分解しない。

【疫学】

- Pasteurellaは全世界に分布している。

- イヌ、ネコなどの猫科動物、ブタなどの家畜、その他様々な動物の上気道で分離される。

- イヌやネコの保菌率は特に高く、動物咬傷による感染ではイヌ、次いでネコの咬傷が多い。

- イヌ咬傷の約15~20%、ネコ咬傷の50%以上で感染を起こす。ネコ咬傷後に感染する頻度が高いのは、ネコの歯が細く、穿刺創になりやすいためと考えられている。

- イヌやネコに引っかかれたり、傷口を舐められたりした後の感染も報告されている。

- 動物との接触歴がない感染例も報告されている。

【病原性】

- P. multocida毒素はA株とD株によって産生され、細胞内カスケードを活性化する分裂促進因子である。樹状細胞の遊走反応を阻害し、免疫監視機構を阻害する。

- 毒性の強い株は多糖体カプセルを産生し、乾燥に対する耐性、付着の促進、貪食作用や補体媒介性殺菌に対する耐性など、様々な病原性メカニズムに関与している。

- 一部のP. multocidaはトランフェリンに結合し、細菌の増殖に必要な鉄の供給を確保している。

【臨床的特徴】

- イヌ、ネコ咬傷後の皮膚軟部組織感染症が最も一般的な臨床症状である。

- 腱鞘炎、膿瘍の合併が多く、化膿性関節炎や骨髄炎の合併は稀である。

- 感染部位は受傷から通常24時間以内に腫脹し、発赤、疼痛を伴う。リンパ節腫脹は30-40%で見られる。発熱は20%程度である。

- 受傷部位は手や腕が多く、上肢が50%以上を占め、次いで下肢、頭部、顔面、頸部となる。

- その他、髄膜炎、副鼻腔炎、気管支炎、肺炎、膿胸、特発性細菌性腹膜炎、感染性心内膜炎などを起こす。稀ではあるが泌尿生殖器感染症、喉頭蓋炎、角膜炎、眼内炎などの起炎菌にもなる。

【治療】

- ペニシリン系薬(ペニシリンG、penicillin V、アンピシリン、アモキシシリンなど)に感受性がある。

- 黄色ブドウ球菌用のペニシリン系薬(Oxacillin、nafcillin、dicloxacillin、クロキサシリンなど)は活性が高くないため使用すべきではない。

- セファロスポリンはin vitroでの活性を示しているが、一般的に高世代ほど活性が高くなる。

- セファレキシン、セファクロル、cefadroxilはMICが高く使用は推奨されない。

- テトラサイクリン、キノロン、ST、クロラムフェニコール、マクロライドはin vitroで活性を示す。アミノグリコシド系薬は活性が低く使用すべきではない。クリンダマイシンとエリスロマイシンはin vitroで高いMICを示すため推奨されない。

- IDSAのSSTIガイドラインでは、以下の患者群において犬、猫咬傷後の抗菌薬投与を推奨している。(1)免疫不全者、(2)脾臓摘出後、(3)進行した肝疾患、(4)罹患部位に既存または結果として生じた浮腫がある、(5)中等度から重度の損傷、特に手または顔の損傷、(6)骨膜または関節包に浸透した可能性のある損傷。

- 動物咬傷後の抗菌薬としては、P. multocidaに加えてMSSA、Streptococci、嫌気性菌もカバーするため、アモキシシリン/クラブラン酸が使用される。

【参考文献】

- Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases 9th edition. Chapter 228; Pasteurella Species. (p2774-2778)

- Hubbert WT, et al. Pasteurella multocida infection in man unrelated to animal bite. (PMID: 4915720)

- Zangenah S, et al. Identification of clinical Pasteurella isolates by MALDI-TOF—a comparison with VITEK 2 and conventional microbiological methods. (PMID: 23886788)

- Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America

このサイトの監修者

亀田総合病院

亀田総合病院

臨床検査科部長、感染症内科部長、地域感染症疫学・予防センター長 細川 直登

【専門分野】

総合内科:内科全般、感染症全般、熱のでる病気、微生物が原因になっておこる病気

感染症内科:微生物が原因となっておこる病気 渡航医学

臨床検査科:臨床検査学、臨床検査室のマネジメント

研修医教育