microbiology round

新年度になりました。今年も亀田総合病院感染症内科をよろしくお願いします。

2024年4月18日のMicrobiology Roundでは、Clostridium ramosumを取り上げました。

臨床的での大きなポイントは、他の主なClostridium属と異なり、グラム染色でグラム陰性に染色されることがある点です。

【歴史】

・ramosum:much-branched (多数に枝分かれした)

・Clostridium ramosumは一般的に腸管内に存在する細菌だが、稀に病原性を示す。1898年に、虫垂炎と壊疽性肺炎の患者から分離され、VeillonとZuberによって報告された。(1)当初はBacillus ramosumと名付けられたが、1971年に芽胞を形成する嫌気性菌であることが判明し、Clostridium ramosumに改名された。(2)ゲノムベースの分類でErysipelatoclostridium属に分類されたこともある(3)が、正式な国際的な細菌命名規約には採用されていない。(4)また、2023年に系統学的、ゲノム学的、表現型学的、化学分類学的情報に基づき、Thomasclavelia ramosaへの再分類も提案されている。(5)

【微生物学】(13)

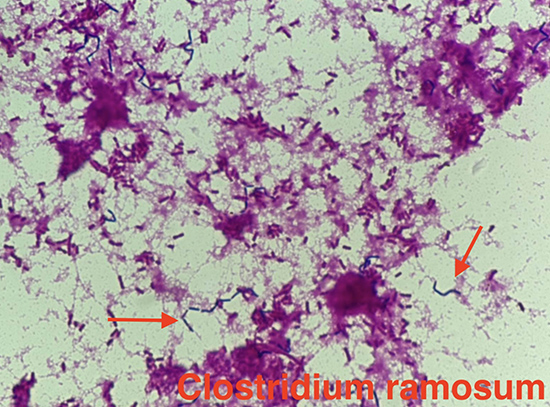

・Clostridium属は、芽胞を形成する嫌気性グラム陽性桿菌。殆どは偏性嫌気性菌であるが、C. tertiumやC. histolyticum、C. innocum、C. perfringensは好気環境でも発育でき、Bacillus属と混同されることがある。グラム染色塗抹は棒状であることが多い。しばしば形状に差があり、短い鎖状や時にクラスター状、あるいは対になっていることがある。殆どのClostridium属の末端は丸いが、C. ramosumやC. innocuum等は末端が尖っている。自然界に存在し、土壌やヒト、動物の腸管内に存在する。ヒトの70%以上で、便1g中に10^8から10^9のClostridium属が存在する。健康な女性の膣常在菌としても分離される。

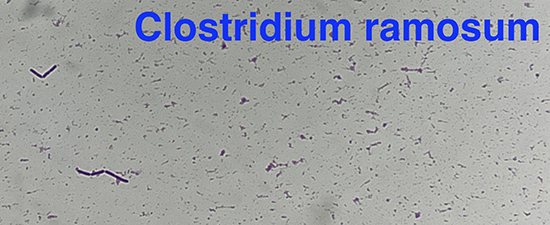

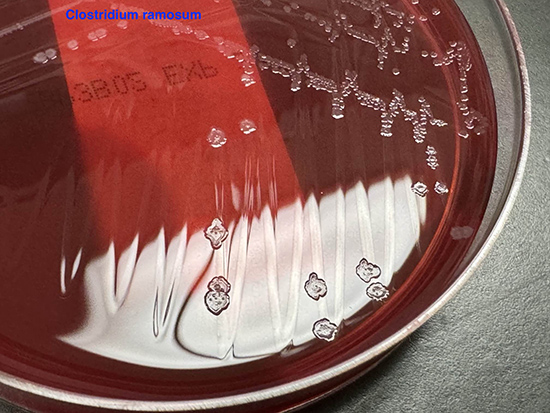

C. ramosumはグラム陽性菌だが、染色性を失いグラム陰性菌として見えることも多く、先端芽胞が形成されないこともあり、コロニー形成も非典型的であることから、誤同定されることがある。C. ramosum の他にC. innocuum、C. clostridioformeがあり、菌名の頭文字を取ってRICグループと言われる。(6)

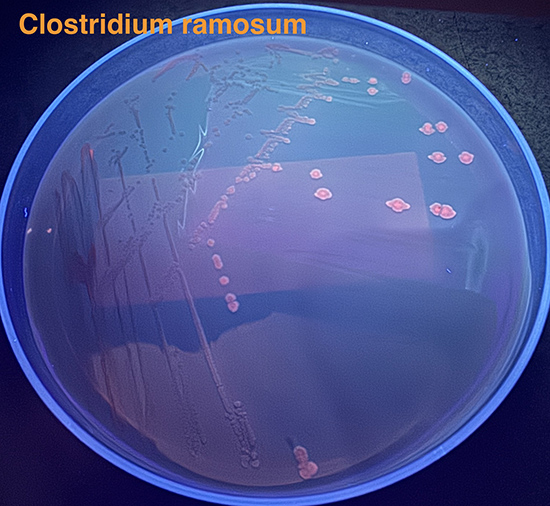

・C. ramosumは、カタラーゼ陰性、オキシダーゼ陰性。非運動性(殆どのClostridium属は運動性があるが、C. perfringensとC. ramosum、C. innocuumは例外)。UV照射下の蛍光染色で赤色蛍光を示す。

【臨床像】

・Clostridium属による侵襲性感染症は、腸管、膣に関連する感染症、もしくは土壌、不衛生な水、糞便で汚染された皮膚を介した感染が主である。Clostridium属が血液培養から分離されることは稀だが、嫌気性菌の中ではBacteroides属に次いで2番目に多く、全血液培養陽性例の約1%を占める。(7)

・カナダのカルガリーでの2000-2006年の疫学データによると、血液培養から分離されたClostridium属138例のうち、C. perfringensが最多(58例;42%)で、次いでC. septicumが19例;14%)、C. ramosum (13例;9%)、 C. clostridiiforme (8例;6%)であった。主なリスク因子は、血液透析、悪性腫瘍、クローン病であった。(8)

・C. ramosumの一部の株は、IgA1とIgA2のプロテアーゼを持つ。(9)腸内細菌叢や腸管リンパ組織が十分に発達していない小児や、免疫抑制の併存疾患を有する成人や高齢者では、C. ramosumのIgAプロテアーゼによって侵襲性感染を起こしやすい可能性がある。(6)

・C. ramosumの感染巣は、消化管癌や炎症性腸疾患による腸管粘膜バリア破綻などからの菌血症(10)や、化膿性関節炎、骨髄炎、感染性心内膜炎、感染性大動脈瘤、頭蓋内膿瘍、頭蓋内嚢胞感染、透析関連腹膜炎などが報告されている。(6,11)

【治療】(6,12)

・メトロニダゾールやβ-ラクタマーゼ配合ペニシリン(アンピシリン・スルバクタムやアモキシシリン・クラブラン酸、ピペラシリン・タゾバクタム)、クロラムフェニコールには感受性が良いとの報告が多い。ペニシリンGやセファロスポリンも感受性が良いことが多い(約80%)が、感受性低下の原因として一部のC. ramosumがβ-ラクタマーゼを産生することが考えられている。

・クリンダマイシンは耐性のことが多い。バンコマイシンやイミペネム・シラスタチンは感受性が悪いことがある。

【参考文献】

1. Veillon A, and AZuber. Recherches sur quelques microbes strictement anaerobies et leur role en pathologie. Arch Med Exp. 1898;10:517–45.

2. Holdeman LV, EPC and WECM. Clostridium ramosum (Vuillemin) comb. nov.: Emended Description and Proposed Neotype Strain. Int J Syst Evol Microbiol. 1971 Jan;21:35–9.

3. Yutin N, Galperin MY. A genomic update on clostridial phylogeny: Gram-negative spore formers and other misplaced clostridia. Environ Microbiol. 2013 Oct;15(10):2631–41.

4. Meier-Kolthoff JP, Carbasse JS, Peinado-Olarte RL, Göker M. TYGS and LPSN: a database tandem for fast and reliable genome-based classification and nomenclature of prokaryotes. Nucleic Acids Res. 2022 Jan 7;50(D1):D801–7.

5. Lawson PA, Saavedra Perez L, Sankaranarayanan K. Reclassification of Clostridium cocleatum, Clostridium ramosum, Clostridium spiroforme and Clostridium saccharogumia as Thomasclavelia cocleata gen. nov., comb. nov., Thomasclavelia ramosa comb. nov., gen. nov., Thomasclavelia spiroformis comb. nov. and Thomasclavelia saccharogumia comb. nov. Int J Syst Evol Microbiol. 2023 Feb;73(1).

6. Milosavljevic MN, Kostic M, Milovanovic J, Zaric RZ, Stojadinovic M, Jankovic SM, et al. Antimicrobial treatment of Erysipelatoclostridium ramosum invasive infections: a systematic review. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2021;63:e30.

7. Robert R, Deraignac A, Le Moal G, Ragot S, Grollier G. Prognostic factors and impact of antibiotherapy in 117 cases of anaerobic bacteraemia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008 Aug;27(8):671–8.

8. Leal J, Gregson DB, Ross T, Church DL, Laupland KB. Epidemiology of Clostridium species bacteremia in Calgary, Canada, 2000-2006. J Infect. 2008 Sep;57(3):198–203.

9. Kosowska K, Reinholdt J, Rasmussen LK, Sabat A, Potempa J, Kilian M, et al. The Clostridium ramosum IgA proteinase represents a novel type of metalloendopeptidase. J Biol Chem. 2002 Apr 5;277(14):11987–94.

10. Shinzato T, Yonaha T, Oshiro Y, Ishiki H. Clostridium ramosum bacteremia: A case series at a general acute care hospital. J Infect Chemother. 2023 Jan;29(1):78–81.

11. Forrester JD, Spain DA. Clostridium ramosum bacteremia: case report and literature review. Surg Infect (Larchmt). 2014 Jun;15(3):343–6.

12. Tally FP, Armfield AY, Dowell VR, Kwok YY, Sutter VL, Finegold SM. Susceptibility of Clostridium ramosum to antimicrobial agents. Antimicrob Agents Chemother. 1974 Jun;5(6):589–93.

13. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases 9th Edition – 246 - Diseases Caused by Clostridium

このサイトの監修者

亀田総合病院

亀田総合病院

臨床検査科部長、感染症内科部長、地域感染症疫学・予防センター長 細川 直登

【専門分野】

総合内科:内科全般、感染症全般、熱のでる病気、微生物が原因になっておこる病気

感染症内科:微生物が原因となっておこる病気 渡航医学

臨床検査科:臨床検査学、臨床検査室のマネジメント

研修医教育