はじめに

脊柱は頭部や体幹を支える支持組織であり、また可動性のある運動組織でもあります。さらに、脊柱のほぼ中心に中枢神経である脊髄をおさめ、これを保護しています。椎体の間にある椎間板はショックを吸収するとともに、複雑な椎体間の動きを可能にしています。靱帯は椎体や椎間板を連結し、ある程度の可動性を許しつつ脱臼を予防しています。

本来は脊髄を保護しているはずのこれらの組織の変性や肥厚により、脊髄や神経を圧迫し神経症状が出現してくることがあります。

頸部脊椎症(頸椎症)

椎間板の変性と続発する骨棘形成、黄色靱帯や椎間関節の変性や肥厚、頸椎の異常可動性(ぐらつき)などにより、頸髄とその神経根、またこれらに分布する血管が圧迫を受け、神経症状が出現してきます。椎間板や頸椎の変性病変は基本的には加齢に伴う変化であり、60歳以上の高齢者の75%に認められると報告されています。責任病巣の診断には細心の注意が必要です。

手足のしびれなどで発症し、次第にしびれの範囲が拡大するとともに、歩行障害や巧緻(こうち)運動障害(箸を使う、ボタンを留めるなどの細かな作業がしにくい)が出現することが多いようです。脊髄神経が圧迫されると、神経の支配領域に一致した痛みが出現します。頸部から上肢に放散する痛みで、咳やくしゃみで増強することがあります。

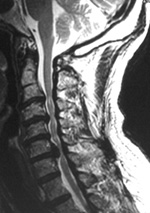

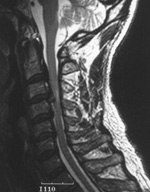

診断には頸部単純X線写真が重要です。脊柱管の前後径に加え、骨棘形成、椎間孔の狭小化、頸椎不安定性、などを診断します。MRIでは椎間板の脱出、黄色靱帯の肥厚などに加え、脊髄の圧迫の程度や浮腫などを見ることができます。

後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)

脊柱を連結する靱帯の肥厚・骨化・石灰化により、脊髄や神経根が圧迫を受け、神経症状を来す疾患を脊柱靱帯骨化症と総称しています。後縦靱帯骨化症や黄色靱帯骨化症などがあります。後縦靱帯骨化症は厚生省の特定疾患に指定され、疫学・病態像・治療法などに関し精力的な研究が進められています。この疾患は日本人をはじめとするアジア人に好発することが知られています。臨床症状は、靱帯骨化がありながら完全に無症状なものから、徐々に脊髄症が進行するもの、軽微な外傷後重篤な四肢麻痺や呼吸障害を来すもの、など様々です。

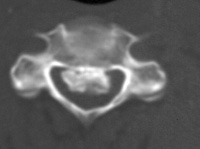

通常、頸部X線写真で診断可能です。骨化巣の形態把握には、CTスキャンが優れています。MRIでは脊髄内の浮腫や脱髄の程度を知ることができます。無症状軽症の場合は、保存的療法により経過を見ます。中等度高度の神経症状を認める場合、症状が進行性の場合に手術が勧められます。脊椎症と同じく前方到達法と後方到達法があります。病態にあった手術法が選択されます。

軽微な外傷後に突然四肢麻痺を来たし当科に入院した。

3次元CTでは後縦靱帯の著明な肥厚及び石灰化を認め、MRIでは脊髄が前方より圧迫されている。

変形性頚椎症、後縦靭帯骨化症の治療に関しては、脊椎脊髄外科Webサイト内で詳しく解説しています。

変形性頸椎症、後縦靱帯骨化症について脊椎脊髄外科 久保田基夫

Copyright (C) 2006 Kameda Medical Center. All Rights Reserved