地域医療構想とは?

医療政策研究

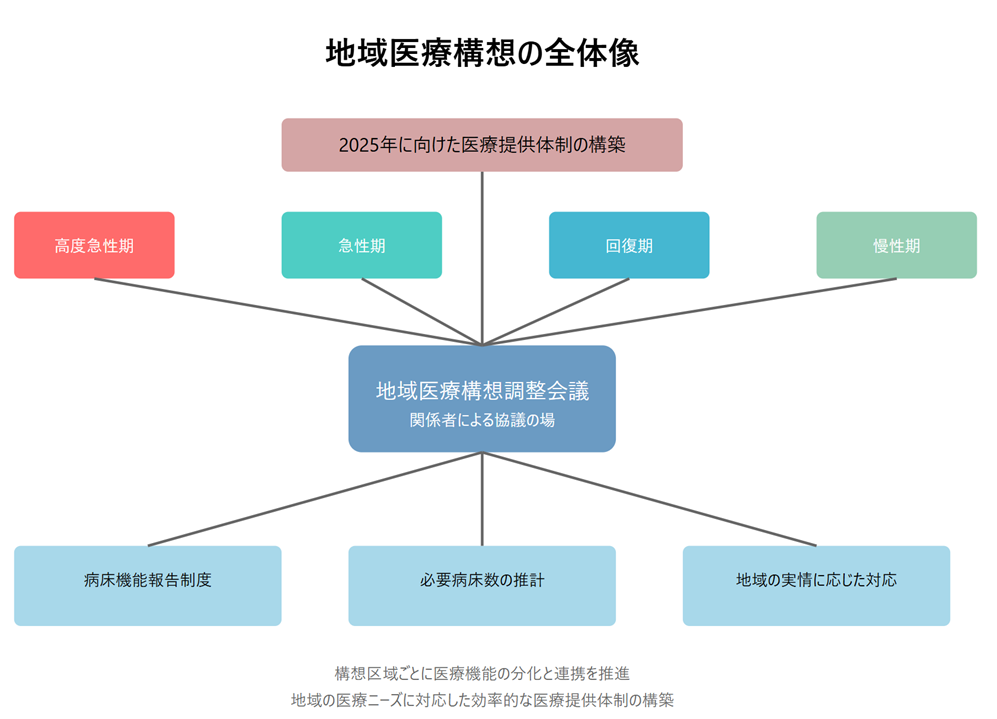

地域医療構想は、2025年に向けて各地域の医療提供体制をどのように整備していくかを示す設計図です。高齢化が進み医療需要が大きく変化していく中で、地域ごとに必要な医療サービスを確保していくために、都道府県が中心となって策定します。

この構想の特徴は、地域の医療機能を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」という4つの区分で整理することです。高度急性期は最も重症度の高い患者に対して密度の濃い医療を提供する機能、急性期は手術などで状態の早期安定化を図る機能、回復期は在宅復帰に向けたリハビリなどを提供する機能、そして慢性期は長期の療養が必要な患者のための機能を指します。

これまでは各医療機関が自分たちの役割を独自に判断していましたが、地域医療構想では客観的なデータに基づいて医療機能を評価します。具体的には、患者に対してどの程度の医療資源が投入されているかを診療報酬の点数で計測し、その多寡によって医療機能を判断します。例えば、1日あたり3,000点以上の医療を提供している場合は高度急性期、600点から3,000点の場合は急性期というように区分されます。

また、地域の実情に合わせた医療提供体制を作るため、原則として二次医療圏ごとに将来の医療需要を推計します。その際、人口構造の変化や患者の受療行動、医療機関へのアクセス時間なども考慮に入れます。これにより、その地域で本当に必要な医療機能とそれに応じた病床数を具体的に示すことができます。

さらに重要なのは、この構想を実現するためのプロセスです。各医療機関は毎年、自院の病床がどのような医療機能を担っているかを報告します。そして地域の医療関係者が「地域医療構想調整会議」に集まり、それぞれの医療機関が担うべき役割について話し合います。この過程を通じて、医療機関同士の自主的な機能分化と連携が促進されることが期待されています。

地域医療構想の究極的な目的は、限られた医療資源を最適に配分し、地域住民が必要な医療を適切な場所で受けられる体制を作ることです。医療機関の役割分担を明確にし、連携を強化することで、効率的で質の高い医療提供体制を実現することを目指しています。このような取り組みは、人口減少社会における持続可能な医療体制を確立するために不可欠なものといえます。

こうした地域医療構想の取り組みを支援するため、国は消費税増収分を活用した基金を設置し、必要な施設整備や医療従事者の確保などを後押ししています。医療機関の自主的な取り組みと行政による支援、そして地域での話し合いを通じて、将来にわたって安心できる医療提供体制を築いていくことが、地域医療構想の重要な意義となっています。

この構想の特徴は、地域の医療機能を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」という4つの区分で整理することです。高度急性期は最も重症度の高い患者に対して密度の濃い医療を提供する機能、急性期は手術などで状態の早期安定化を図る機能、回復期は在宅復帰に向けたリハビリなどを提供する機能、そして慢性期は長期の療養が必要な患者のための機能を指します。

これまでは各医療機関が自分たちの役割を独自に判断していましたが、地域医療構想では客観的なデータに基づいて医療機能を評価します。具体的には、患者に対してどの程度の医療資源が投入されているかを診療報酬の点数で計測し、その多寡によって医療機能を判断します。例えば、1日あたり3,000点以上の医療を提供している場合は高度急性期、600点から3,000点の場合は急性期というように区分されます。

また、地域の実情に合わせた医療提供体制を作るため、原則として二次医療圏ごとに将来の医療需要を推計します。その際、人口構造の変化や患者の受療行動、医療機関へのアクセス時間なども考慮に入れます。これにより、その地域で本当に必要な医療機能とそれに応じた病床数を具体的に示すことができます。

さらに重要なのは、この構想を実現するためのプロセスです。各医療機関は毎年、自院の病床がどのような医療機能を担っているかを報告します。そして地域の医療関係者が「地域医療構想調整会議」に集まり、それぞれの医療機関が担うべき役割について話し合います。この過程を通じて、医療機関同士の自主的な機能分化と連携が促進されることが期待されています。

地域医療構想の究極的な目的は、限られた医療資源を最適に配分し、地域住民が必要な医療を適切な場所で受けられる体制を作ることです。医療機関の役割分担を明確にし、連携を強化することで、効率的で質の高い医療提供体制を実現することを目指しています。このような取り組みは、人口減少社会における持続可能な医療体制を確立するために不可欠なものといえます。

こうした地域医療構想の取り組みを支援するため、国は消費税増収分を活用した基金を設置し、必要な施設整備や医療従事者の確保などを後押ししています。医療機関の自主的な取り組みと行政による支援、そして地域での話し合いを通じて、将来にわたって安心できる医療提供体制を築いていくことが、地域医療構想の重要な意義となっています。