microbiology round

Microbiology RoundでCandida glabrataを取り上げました。

C. glabrata 名前の由来:Candidum=白色 glabratus=無毛の

【微生物学的特徴】

・Candida属はヒトの常在菌で、皮膚、消化管、喀痰、気管支肺胞洗浄液、女性生殖器、尿道カテーテル留置患者の尿などに見られる。また、医療従事者の皮膚での保菌率は高い。

・Candida属には150を超える種があるが、ヒトの病原菌とみなされるCandida属はごくわずかで、C. albicans、C. guilliermondii、C. krusei、C. parapsilosis、C. tropicalis、C. pseudotropicalis、C. lusitaniae、C. dubliniensis、そしてC. glabrataなどである。

・日本の全国サーベイランスデータに基づく後方視的観察研究で、C. glabrataは血液サンプルから分離されたCandida属菌でC. albicans次いで多かった。

・Candida 属菌は 35~37℃好気培養で、1~2 日でほとんどが発育する。

・ポテトデキストロース寒天(PDA)培地およびサブローデキストロース寒天(SDA)培地上では、白色でクリーム状の独特な発酵臭を有するコロニーを形成する。ただし、PDA培地とSDA培地上のコロニー性状のみでは菌種の推定は困難である。

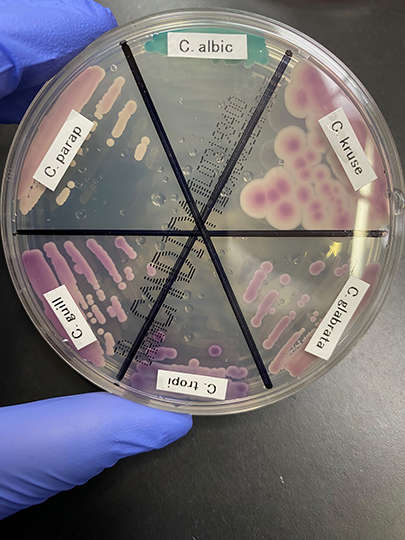

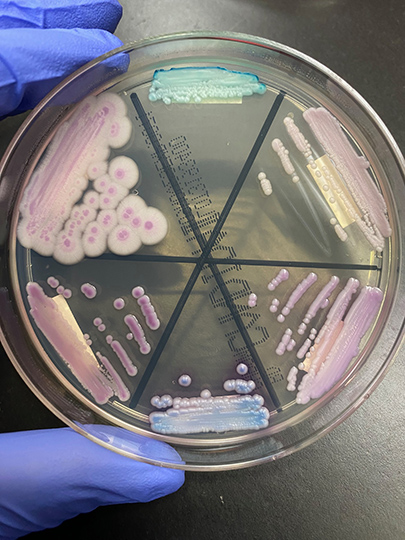

・CHROMagar™ Candida Plus培地は主要病原カンジダ属菌試験用の選択分離培地である。コロニーの色、形状により主要なカンジダ属菌(C. albicans、C. glabrata、C. tropicalis、C. krusei、C. parapsilosis)に加え Candida auris をスクリーニングすることができる。C. glabrataは藤色(紫色)で円形、平滑、均等である。

※これまで使用していたCHROMagerTM Candida 培地では、白、ピンク、赤、紫など多彩な色調を呈するため視覚的な鑑別は困難であった。

・ただし、酵素基質培地は同一菌種でも株によって色調に幅があり、まれに他の色を呈する株もあるのでスクリーニングとしての使用が望ましい

・ヒツジ血液寒天培地やチョコレート寒天培地などにも白色コロニーを形成するが、C. glabrata は発育しないか、微小なコロニーしか形成しないので、Candida 属菌を目的とした分離培養は真菌用培地を用いるのが望ましい。

・血液培養でC. albicansは好気ボトルから検出されることが多いが、C. glabrataは嫌気ボトルが先に陽性になることがしばしばある。これは、多くのCandida属菌は嫌気環境下ではエルゴステロール生合成ができないために生育することはできないが、C. glabrataは嫌気環境下でも菌体外からステロールを取り込むことで細胞壁の合成が可能である。この特性を活用し、C. glabrataは患者血液中のコレステロールを使用して細胞壁を合成するために嫌気ボトルでの発育を良好にしていると推測されている。

※エルゴステロール:コレステロールの一種であり、多くの真菌の主要ステロールである。特に細胞膜に多く存在しており、リン脂質や膜タンパク質とともに細胞膜を構成している。

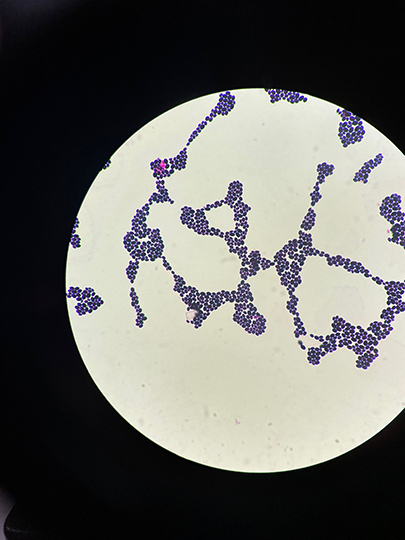

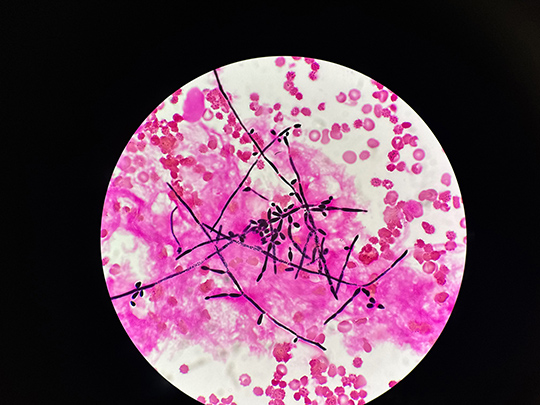

・C. glabrataは他の病原性があるCandida属とは異なり、仮性菌糸を形成することができない(下記グラム染色写真参照)。

【薬剤感受性】

・Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)のM27にブレイクポイントが設定されているCandidaは主要6菌種のみであり、薬剤はエキノキャンディン系(アニデュラファンギン、カスポファンギン、ミカファンギン)、アゾール系(フルコナゾール、ボリコナゾール)に限られている。その他アムホテリシンB、フルシトシンなどの抗真菌薬についてはMICのみの報告。

・国内で使用可能な酵母の感受性測定用キットは複数あり、当院では酵母真菌薬剤感受性キット ASTY(極東製薬)を使用している。

・日本臨床微生物学会および日本医真菌学会から酵母様真菌の薬剤感受性検査に関するガイダンスが出ており、薬物感受性の測定法はCLSI M27-ED4を用い、結果をM27M44S-Ed3で判定することが望ましい、とされている。

【治療】

UpTodate®の"Management of candidemia and invasive candidiasis in adults"参照

・C. glabrata菌血症の初期治療は、アムホテリシンBよりもエキノキャンディンが望ましい。

・近年、血液培養から分離されたC. glabrataのエキノキャンディン耐性率の増加が報告されているため、直近でエキノキャンディン系抗真菌薬投与歴のある患者や、エキノキャンディンを予防投与中もしくは初期治療で投与中の患者がCandida血症を発症した場合には、感受性結果判明までアムホテリシンB製剤の使用が推奨されている。

・アムホテリシンBはC. glabrataに対するin vitroでの殺菌速度が遅いため、アムホテリシンBの高用量(LAMB 5mg/kg/日)が推奨される。

・エキノキャンディンもしくはアムホテリシンBで初期治療を受け、臨床的に安定し、血液培養が陰性である場合には、in vitroの感受性結果が判明し(感性もしくは用量依存性感性(susceptible dose dependent))、かつ消化管からの吸収が問題なければ、フルコナゾール内服治療に移行できる。フルコナゾールを使用する場合には、高用量(800mg/日 or 12mg/kg)を使用すべきである。

・C. glabrataは他のCandida属菌よりもフルコナゾールのMICが高い。CLSIではMICが32mcg/mLの場合、用量依存性感性としているが、臨床において多くの場合これほど高いMICではフルコナゾールへ変更することなく、エキノキャンディンもしくはアムホテリシンBで治療完遂することが多い。

【C. glabrataのエキノキャンディンの耐性】

・エキノキャンディンに耐性のC. glabrataの分離株には地域差があることが報告されており、ヨーロッパやアジア太平洋地域と比較し、北米で割合が高い。

・日本国内で分離されたC. glabrataの解析では、32.6%(14/43株)がカスポファンギンに、4.7%(2/43株)がミカファンギンに耐性であった。

・C. glabrataのエキノキャンディンに対するMIC上昇は、FKS遺伝子の変異と相関しているという報告があり、FKS遺伝子変異出現のリスク因子として過去60日間のエキノキャンディンへの曝露(オッズ比19.88, 95%CI3.84-220.7)が報告されている。

・C. glabrataのエキノキャンディンへの感受性低下が、エキノキャンディン治療における失敗のリスク因子であることも報告されており、日本国内からもミカファンギンの投与歴がミカファンギンに対するMICの上昇と関連したとする報告がある。

以上から、エキノキャンディン系抗真菌薬はアゾール系抗真菌薬など他の薬剤と比較し副作用が少ないため使用しやすいが、エキノキャンディン耐性のC. glabrataの増加の原因となる可能性があるため、不必要な投与は控える必要がある。

【参考文献】

・Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 9th edition. Elsevier, pp3087-3102.e2, 2019

・Mycoses. 2015 Aug;58(8):445-50.

・CLSI M27M44S-ED3:2022 Performance Standards for Antifungal Susceptibility Testing of Yeasts, 3rd Edition/EUCAST Antifungal Clinical Breakpoint Table v.11.0, valid from 2024-12-02

・J Antimicrob Chemother. 2013 Dec;68(12):2839-41.

・検査と技術 49巻3号 増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック(2021年3月発行)

・日本臨床微生物学会雑誌 Vol. 32 No. 4 2022.

・血液培養検査ガイド 日本臨床微生物学会 編集

・関東化学株式会社 > 製品情報 > 微生物検査 > CHROMagar(クロモアガー) > 真菌

(https://www.kanto.co.jp/products/biseibutsu/chromagar/chromagar_fungi.html 2025/02/14 参照)

・【注意喚起】酵母の薬剤感受性測定法について 臨床微生物学会2023/8/8

(https://www.jscm.org/modules/guideline/index.php?content_id=38 2025/02/14 参照)

・UpToDate®の"Management of candidemia and invasive candidiasis in adults(2025/02/14 参照)

・Antimicrob Agents Chemother. 2017 Sep 22;61(10):e00906-17.

・Antimicrob Agents Chemother. 2020 Aug 20;64(9):e00783-20.

・Clin Infect Dis. 2014 Sep 15;59(6):819-25.

・Antimicrob Agents Chemother. 2012 Sep;56(9):4862-9.

・Antimicrob Agents Chemother. 2013 Aug;57(8):3528-35.

・Journal of Fungi, 7(, 596.

このサイトの監修者

亀田総合病院

亀田総合病院

臨床検査科部長、感染症内科部長、地域感染症疫学・予防センター長 細川 直登

【専門分野】

総合内科:内科全般、感染症全般、熱のでる病気、微生物が原因になっておこる病気

感染症内科:微生物が原因となっておこる病気 渡航医学

臨床検査科:臨床検査学、臨床検査室のマネジメント

研修医教育