はじめに

放射線治療はがんの治療法のひとつです。放射線治療のしくみは、がんが正常組織より放射線に弱いこと、また放射線をがんに集中させてあてることによりがんを縮小させ正常組織の障害は許容範囲にします。放射線治療は治癒を目的にすることも、症状緩和・延命を目的にすることもあります。放射線は単独で治療することもありますが多くは手術、薬物療法などの他の治療法と併用して治療します。

放射線治療はさまざまながんに対して効果があり、よく行われるがんは脳腫瘍、頭頚部がん、肺癌、食道癌、乳癌、子宮癌、直腸癌、前立腺癌、悪性リンパ腫などです。

放射線治療の方法

照射する範囲や線量は事前に同じ体位で放射線治療専用CTを撮影して計画します。

治療計画の作成は主に放射線治療医師が行い、実際の照射は診療放射線技師が行います。放射線治療法には以下のような種類があります。

放射線治療法の種類

- 通常の外部照射(3DCRT)

-

比較的広めの領域に照射する治療法です。

比較的広めの領域に照射する治療法です。

照射回数は1回から35回くらいまでがんの種類と目的、併用療法によって決まります。毎回の治療にかかる時間は15分間くらいです。 - 定位放射線治療(SRS、SBRT)

-

定位放射線治療は、小さい腫瘍に対して正確な位置精度で大線量を小数回で照射する治療法です。通常の放射線治療より効果が高く副作用は少ないです。当院では肺癌と転移性脳腫瘍に対して行なっています。

照射回数は3-10回、毎回の治療時間は30分くらいです。

- 強度変調放射線治療 ( IMRT)

-

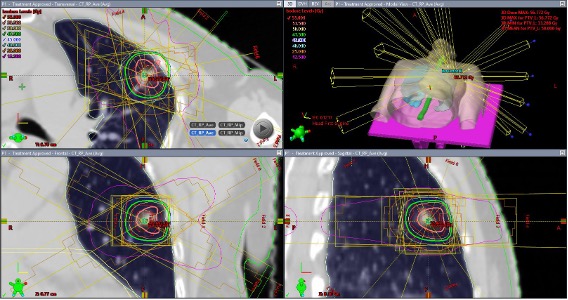

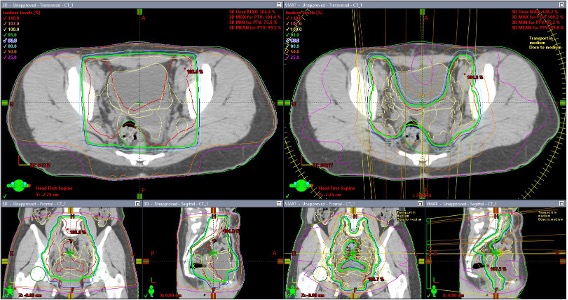

強度変調放射線治療は、病変の形状にできるだけ合わせて照射し、近接する正常組織の線量を減らす治療法です。正常組織障害を減らすことができ、また腫瘍への照射線量を増やすことで治療効果を高めることができます。当院では主に脳腫瘍、頭頚部がん、肺癌、子宮癌、前立腺癌に対して行っています。

1回の治療時間は15-30分です。

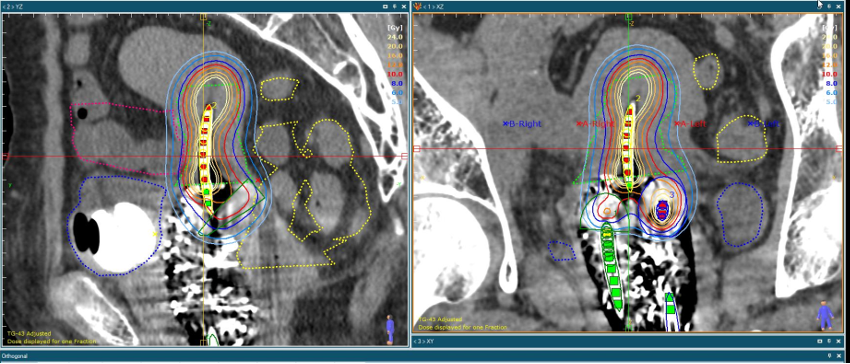

4門照射(図ひだり)とIMRT(図みぎ)による全骨盤照射の線量分布の比較

IMRTにより小腸、膀胱、直腸線量を低減できる - 呼吸同期照射

-

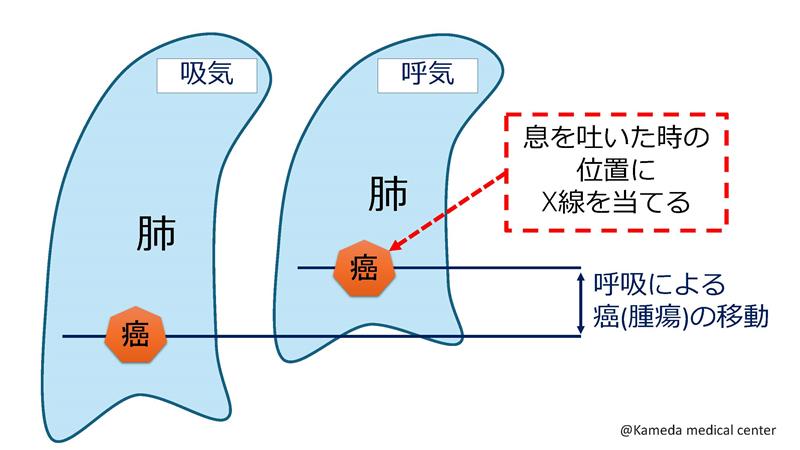

呼吸同期照射は、呼吸による腫瘍の移動が大きい場合に照射範囲が広くなって正常組織に高線量が当たるのを減らすために、息を吐いたときにだけ照射する方法です。

呼吸同期照射は、呼吸による腫瘍の移動が大きい場合に照射範囲が広くなって正常組織に高線量が当たるのを減らすために、息を吐いたときにだけ照射する方法です。

通常の外部照射(3DCRT)、定位放射線治療(SRS、SBRT)、強度変調放射線治療 ( IMRT) 時に使います。 - 全身照射(TBI)

-

全身照射は、白血病などの血液のがんに対する骨髄移植の治療の一部として行わる特殊な放射線治療です。頭部から足先までの全身にエックス線を照射します。腫瘍細胞を減らす以外に自身の免疫細胞を減らして移植した細胞を生着しやすくする目的の治療です。

1回の治療時間は30-60分、通常1-6回行います。

- 腔内照射

-

腔内照射(密封小線源治療)は体内に放射線源を入れて病変部の近くから照射する治療法です。当院では子宮癌などの婦人科癌に対して行っています。子宮と膣内にアプリケーターと呼ばれるチューブを留置し、その内部に数㎜の線源(放射性物質)を腫瘍付近に遠隔操作で挿入して腫瘍に集中的に照射する方法です。用いられる放射性物質はイリジウムです。

毎回の治療時間は1時間ほどかかります。通常4-6回照射します。

放射線治療の流れ

-

診察放射線治療を受けるにあたり、はじめに放射線治療担当医師の診察を受けます。医師は治療の可否、照射部位、照射線量、照射回数などを検討します。また予測される治療効果や副作用についての説明を行い、同意が得られたら治療を進めます。

-

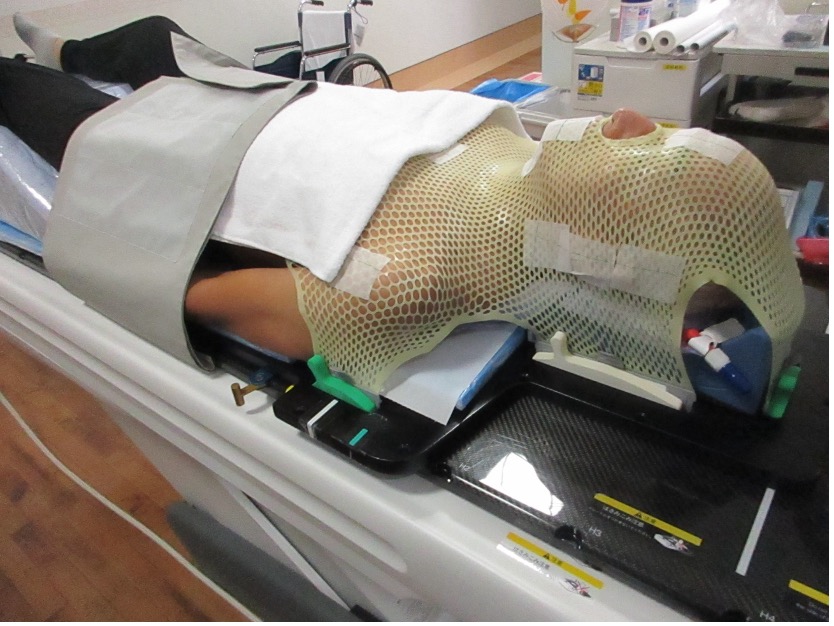

固定具作成、CT撮影(治療計画)照射プランを作るために放射線治療専用のCT装置で治療する時の姿勢で撮影します。また、照射位置を正確に合わせるために患者に皮膚マークを付けます。また照射時に同じ姿勢を再現するためにプラスチックで患者専用の固定具を作成する場合もあります。

固定具作成、CT撮影(治療計画)照射プランを作るために放射線治療専用のCT装置で治療する時の姿勢で撮影します。また、照射位置を正確に合わせるために患者に皮膚マークを付けます。また照射時に同じ姿勢を再現するためにプラスチックで患者専用の固定具を作成する場合もあります。 -

照射プラン作成 (治療計画)CTデータを治療計画装置へ転送し、照射範囲、照射線量、照射回数、線量分布などの照射プランを作成します。

-

放射線の照射治療計画のCT撮影時と同じ姿勢をとり、皮膚マーク(または固定具)で大まかに照射位置を合わせてから治療器で画像を撮影して位置と姿勢を微調整します。このあと照射をします。当院では週5日または6日(日曜祝日除く)で照射をしています。途中でお休みが入ると治療効果が落ちるので予定通り治療することが必要です。

-

治療期間中の診察放射線治療担当医師による診察を週1回以上行い、放射線による副作用や全身状態などをチェックし対処します。必要な場合は照射休止や途中で中止することもあります。

-

治療効果判定、経過観察治療終了後に通常は画像で効果判定をします。また経過観察して再発のチェック、急性期、晩期の副作用の対策をします。依頼元の診療科ですることが多いですが放射線治療科に同時に受診していただくこともあります。

放射線有害反応

放射線治療による副作用は大きく分けて早期反応と晩期反応があります。

| 早期反応 |

照射開始から3カ月くらいまでに生じ、全身反応(放射線宿酔、食欲不振による栄養状態の低下など)と局所反応(放射線皮膚炎、放射線粘膜炎、放射線肺炎、急性浮腫など)があります。 照射部位、線量、照射法により起きる副作用は変わります。 |

|---|---|

| 晩期反応 | 照射後6ヶ月から数年後に発症するもので、粘膜の潰瘍、出血、壊死などがあり、一度発症すると回復しにくいです。通常は晩期反応が起こる確率が低い照射プランを作成しています。 |

2015年02月24日 公開

2023年07月15日 更新

2025年09月10日 更新