ところで漢方はどのようにして治療効果を上げるのでしょうか?漢方 医学の成立はある状態の病人がどのような組み合わせの生薬を飲むと良くなるのか?どう変わるのか?を経験知として積み重ねてきたものと思われますが、次第 に古代中国の自然観の影響を受け、人間の仕組みについての「仮想モデル」的な概念が確立されていきます。

現在の科学からみるとおかしな点もたくさんあるのですが、そこは太古の仮想概念ですので…。例えば五臓六腑という名称は、今現在使われている内臓の名前とほとんど同じですが、漢方的には内臓そのものではなく、ある生体機能をつかさどる機能単位を示す仮想的な概念です。

例えば漢方の「腎」とは、水の代謝とともに生まれ持ったエネルギーを供給するなどの役割をもち、加齢に伴う老化現象は主に腎の機能が衰える事(腎虚)に起 因すると考えます。これは現在の生理学的には、腎臓のみならず、性腺や副腎などの内分泌機能に更に自律神経系も含んだ概念と理解されます。

また「気(き)・血(けつ)・水(すい)」という3つの仮想的な要素が体内をくまなく巡ることで健康が維持されていて、これが阻害されると病気になると考えます。

第4話でも触れましたが、最近になって話題にのぼる「気象病」は漢方的には気血水のうち、水の異常がある水滞(水毒)の症状そのものですし、冷え性や生理 痛などの中には「血」の異常によるものがかなりあります。これらはいずれも現代医学では病気のメカニズムが詳しく解明されていないため、治療法も十分には 存在せず対処が難しいのですが、漢方には大変良く効く薬があります。

「木を見て森を見ない」という言葉があります。物事を細分化していってそのメカニズムに迫るミクロの視点は、さまざまな未知の事柄を解明してくれる反面、ともすると全体像を見失いがちです。

漢方は、逆に空の上から森全体を見るように、生体全体を総体的に捉えるマクロの視点を用います。そうして俯瞰して数十兆個!!という天文学的な数の細胞か らなりたつ「ヒト」という超複雑系システム全体の、どこに歪みが生じているかを捉え、それをどのような漢方薬を用いれば修正できるかの技術と知識を蓄積し てきました。

結果として患者さまの心身の状態を一番いい状態に整える(コンディショニングする)ことでできるようになり、そうして患者さまの持っている「治るチカラ」を最大限引き出して、患者さま自身が病気に打ち勝てるようにする、それが漢方の本質的な治療戦略です。

病気の本態もわからなかった太古の昔ですから、それしか方法がなかったのですね。目に見えない病原菌などではなく、目に見える病人の状態に注目し、それを変えていく方法を磨き抜いてきました。

もちろん多くの病気に打ち勝つのにそれではまったく不十分であったことは、現代医学が進歩するとともに飛躍的に平均寿命が伸びてきたことを見れば明らかで す。ミクロの視点から病気のメカニズムを解き明かし、強力にその病気の原因を討伐する現代医学のチカラは素晴らしいものです!

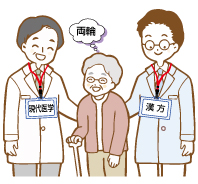

ただ、現代医学がその効果を十分に発揮するためには患者さまに強力な「治るチカラ」があることが必要なことは忘れてはいけません。他方、漢方はマクロの視点から患者さまの治るチカラを最大限引き出す…。そう、現代医学と漢方とはまさに「車の両輪」と言えましょう。

明治の時代に一度は捨てられた医学体系が今なぜまた復興してきたのか?僕は現代医学がミクロの視点を極めつつある今だからこそ逆に、欠けているマクロの視点として漢方が必要とされるようになったと思っています。当時捨てられたのも今復興しているのも、時代の必然なのです。