皆様こんにちは。東洋医学診療科の南澤潔と申します。漢方紹介のシリーズ2回目です。

前回は漢方が中国に起源を持つものの、我が国独自の発展を遂げて来たということをお話しました。

さて、では漢方医学とは何でしょう?

多くの方にとって漢方といえば「あの苦くてまずい薬たち」のことでしょうね(「苦」笑)。

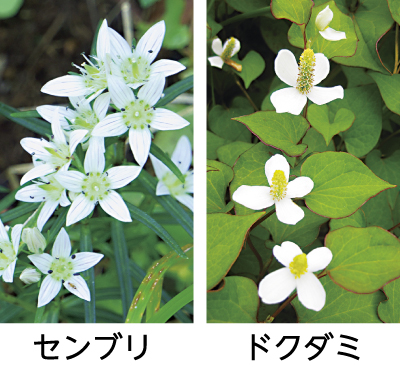

それでは、裏山で取ってきたセンブリやドクダミを煎じて飲むのも「漢方」でしょうか??

実は、治療に苦い生薬を使うことが「漢方」ではないのです。

似ているようで、薬草を煎じて飲むなどの民間療法と漢方が明確に違うのは、漢方ではそれぞれの薬が適する人(飲むべき人)と適さない人(飲むべきでない 人)が明確に、しかも細かく決められていることです。よく「風邪引きには葛根湯」といいますが実は風邪にもいろいろなタイプがあって、葛根湯が適応となる のはその一部に過ぎず、むしろ葛根湯を飲まないほうがいいタイプすらあるのです。

症状、経過、診察所見から患者さまを的確に「診断」し、最も合った治療薬を選んで用いなければ十分な治療効果を上げることは難しい…。これは医学の世界で は当然のことなのですが、漢方治療でも正しい診断があって初めて適切な治療が可能になります。つまり漢方は明確な医学体系なんですね。「なんとなく身体に 良さそう~」なんてフワッとした使い方をするものでは、本来はないのです。

さて、日本の漢方医学で聖典のような存在なのが、「傷寒論(傷しょうかんざつびょうろん寒雑病論)」という医学書です。今から1800年ほど前(日本は弥 生時代)に中国で(あちらは後漢、三国史の時代、ちょうど赤壁の戦いの頃です)成立したとされている書物です。悪性の伝染病の流行で親族の多くを失った偉 い役人が、その当時各地に伝わっていた様々な薬方を選りすぐって書物にしたとされています。

漢方薬は殆どの場合何種類か、場合によっては数十種類の薬草や鉱物などを、一定の分量比で調合して作ります。その生薬の配合のレシピと、その煎じ方や内服方法、養生の仕方、またどのような場合にそれを用いるかなど、細かく規定されています。

一方それまでの中国伝統医学では重要な意味を持っていた陰陽五行論に基づく理論的な病態論がほぼ記載されていません。ただある漢方薬が適応となる状態(これを漢方的診断「証しょう」と呼びます)とその処方の説明のみの羅列で、理屈が殆どないんですね。

実はこれ、現代医学の世界で一般的なEBM(科学的根拠に基づいた医療)とほぼ同じです。

多くの方には意外でしょうが、現代の薬もその作用機序が実際は詳しく分かっていなかったり、分かっているようでいて臨床試験をやってみたら全く予想外の結 果が出たりすることもそれほど珍しいことではありません。そういう時にまず目の前の事実「エビデンス」を重視するのがEBMです。実は理屈は後付けです。

現代のこれほどまでに進んだ科学の力を持ってしても、数十兆もの細胞が有機的に連携し、更に共生細菌がその何倍もいて消化や吸収にも深く関わっているという、超超…と超がいくつも付くほどの超複雑系である「人体」のメカニズムは、まだまだわからないことだらけです。

さらに漢方薬は、それぞれが非常に多彩な成分を含む生薬をいくつも組み合わせた、これもまた超がつく複雑系薬剤です。よく漢方薬はなぜ効くのかわからないから信用ならないと言われるのですが、そもそも多くの薬の作用機序も本当に全てがわかっているかと言うとかなり怪しい。

人間の心身というのはそれほど複雑精緻なものなんですね。