今回は脊髄の病気で起こる「運動麻痺」についてお話しします。

私たちが字を書いたり、箸で食事をしたり、階段を上ったりする運動、これらはすべて「随意(ずいい)運動」と呼ばれています。

随意運動の中枢は大脳皮質の運動野(中心前回)というところにあります。ここから皮質脊髄路(錐体路)と呼ばれる神経線維が出発して、延髄のところで交叉した後に脊髄内を下降し、脊髄の前核細胞で神経線維を交換して末梢神経となり、支配する筋肉にまで達しています。

ちょっとややこしい話になってしまいましたね。

でもここで覚えておいて欲しいのは、随意運動の命令は脳から出発して脊髄・末梢神経を経由して筋肉に伝えられるために、運動機能の障害は「脳」「脊髄」「末梢神経」そして「筋肉」のいずれも障害でも起こりうるということです。

さらに全身の病気でも運動麻痺が起きることがあります。

ですから運動麻痺の患者さまを診察するときは、全身の病気か局所の病気か、局所の病気としたら「脳」「脊髄」「末梢神経」あるいは「筋肉」のどこで障害されているのか常に考えながら診察しています。

いろいろなところで運動麻痺が起きるとしたら、運動麻痺の原因を突き止めるのは容易ではないと感じるかもしれません。

もちろん診断は慎重でなくてはなりません。

でも麻痺の起こり方にはある程度特徴があります。

脳卒中(脳血管障害)に代表されるような、脳の病気で起こる運動麻痺は「片麻痺」といって右半身または左半身に発生する特徴があります。

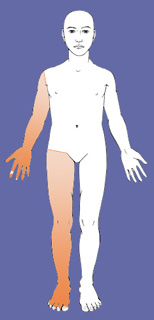

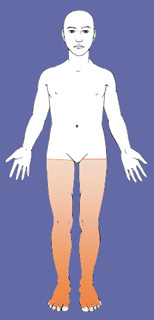

これに対して脊髄の障害では多かれ少なかれ両側性に発症する特徴があります。(図1、2)

また末梢神経の障害では、障害を受けている神経に支配される筋肉に限局した麻痺がみられることになります。

麻痺をしている筋肉がどこかわかれば、脊髄のどこの部分、どの末梢神経が障害されているのか診断が可能です。

さらに感覚障害や腱反射の異常なども考慮して障害部位を推定します。

そして、レントゲン撮影、MRI、CTスキャン、脊髄造影検査、脊髄血管撮影など神経放射線学的検査や筋電図や誘発電位などの電気生理学的検査を駆使して病気の原因を確定します。

ごく簡単に脊髄障害を疑うサインについてお話しします。

頚髄レベルの障害では手指の動きがぎこちなくなります。ボタンの掛けはずしがうまくできない、字が書きにくくなった、箸がうまく使えなくなった、小銭がうまくつかめない、紐がうまく結べない、といったような症状があります。

これを巧緻(こうち)運動障害と呼んでいます。頚髄の病気が歩行障害の原因となることも有ります。

つまずきやすくなった、速歩きができない、階段の上り下りが不自由になった、などという症状はありませんか?

運動障害ではありませんが、尿が出にくい、残尿感、頻尿、尿漏れなどの排尿機能の障害も、重要な脊髄の症状です。

ここで自分でできる脊髄障害のテストを紹介しましょう。グーとパーを素早く繰り返してみてください。10秒間に何回できますか?

20回以下の場合には巧緻運動障害の可能性が高く、脊髄障害の疑いがあるといわれています(10秒テスト)。

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)などの腰椎の障害では、巧緻運動障害は起こりません。

歩行障害の特徴としては、少し歩いただけで足がしびれてきて歩けなくなるが、休むとまた歩けるようになると訴える患者さんが多いようです(間歇跛行)。

脊椎脊髄外科 譲原雅人、久保田基夫

Copyright (C) 2006 Kameda Medical Center. All Rights Reserved