再び遅発性神経麻痺について

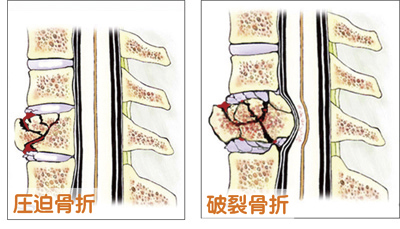

骨折が椎体前壁にとどまる(旧圧迫骨折)うちは保存治療やBKP(セメント治療)などで対応することができますが、骨折線が椎体後壁に及ぶ(旧破裂骨折)と神経症状が出現し、治療はものすごく難しくなります。背骨が体重を支えられなくなるため、金具を入れての固定術が必要になりますが、もともと骨が弱いために金具が骨を壊してしまう可能性があるためです。またいったん神経症状が出てしまうと、手術を行ったとしても症状が改善するとは限りません。

70代後半の女性、発症前はまったく元気でした。第2腰椎骨折による遅発性神経麻痺で入院されました。下位胸椎(T11)から仙骨までの固定術を行いましたが、固定した胸椎(T11、矢印)がスクリューで壊れてしまい、上位胸椎(T3)まで固定術を延長しました。これは高齢者にとっては大変な手術です。

何度も繰り返すようですが、骨折は早めに治療を行うのが重要です。いよいよダメになるまで待っていてはいけません。

力学的研究(バイオメカニクス)について

いったい私(個々の患者さま)はどのくらい骨が弱くて、どのように気をつけたら良いのでしょうか?もちろん患者さまで実験することはできませんので、「折れてみなければ分からない。折れないように注意して下さい」というのが今までの状況でした。

当院では個々の患者さまについて骨の強度や骨折予測などができるプログラムを導入いたしました。世界でも最先端の技術です。あくまでコンピューターによる予測であり、実際に骨を壊すわけではありません。解析に時間がかかりますので、外来ですぐにというわけにはいきませんが、入院された患者さまのCT画像をもとに解析を進めているところです。

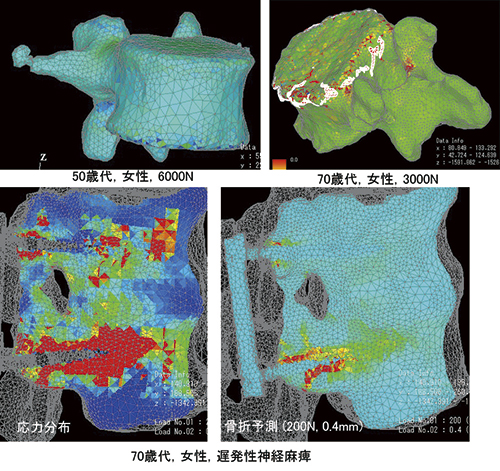

実際の解析結果を見ていただきましょう。50歳代女性の椎体は6000Nの加重ではまったく壊れていません。ところが右上70歳代女性(YAM58%)の患者さまの椎体は3000Nの加重で要素の18%が破壊されるという結果でした。骨の周囲に白や赤の亀裂が入っているのがわかると思います。驚くことに750Nの加重(ほとんど座っただけ)で骨折が始まります。骨粗しょう症の骨は予測以上に骨折を来しやすく、日常生活動作でも少しずつ骨折が進行すると考えた方が良さそうです。

下段は先に紹介した患者さまの解析です。治療前のCTスキャンをもとにスクリューを挿入したときの応力(どのくらい力がかかるか)や骨折の予測を行ってみました。スクリュー周囲に応力が集中すること(真っ赤になっていますね)、スクリューがわずか0.4mm動くだけでスクリュー周囲から骨折が始まることなどが分かります。

現在は治療のすんだ患者さまの解析を行い、実際の臨床経過と比較をしている段階ですが、力学的解析をもとに治療方針を検討したり、日常生活の注意をお話しできる日も近いと思います。

脊椎脊髄外科のご案内亀田総合病院 脊椎脊髄外科部長 久保田基夫