第5話は「体外受精の歴史と日本の現状」についてお伝えいたします。

①体外受精の歴史

哺乳類による体外受精研究の歴史は古く、その開始は19世紀からとも言われています。ヒトの体外受精研究も1940年代から開始されましたが、その臨床応用がされたのは1971年からです。以降数々の失敗を経た後1978年に、Robert EdwardsとPatrick Steptoeの手によって、世界初の体外受精児が誕生しました。その後、多くの欧米諸国において次々と成功例の報告がされ、日本でも1983年に東北大学によって国内最初の体外受精児の誕生が報告されています。ちなみに体外受精を成功させたRobert Edwards氏は、2010年にノーベル医学生理学賞を受賞しました。

体外受精は当初腹腔鏡下で侵襲的だった採卵は、経腟超音波の登場と技術の進歩により、現在行われている超音波ガイド下に穿刺し卵を採取することができるようになりました。また薬剤の進歩にも特筆すべき点があります。ヒト閉経期尿性ゴナドトロピン(hMG)によって多数の卵胞の発育を可能とし、その結果複数の卵を採取することが可能となりました。さらにGnRH agonistとantagonistの開発によりimmature LH surgeを抑制することができ、安定した卵胞発育とともに多くの成熟卵が得られるようになりました。

次に出てきた技術革新が顕微授精です。顕微授精とは、重度の精子機能障害(重症乏精子症、精子無力症など)があると通常媒精では受精卵が得られないため、顕微鏡下に受精を行う方法です。当初は透明帯切開や囲卵腔内精子注入法などがありましたが、1992年Palermoらが1個の精子を用いた卵細胞質内精子注入法(intracytoplasmic sperm injection; ICSI が開発され、現在の顕微授精の中心的技術となっています。これにより精子機能障害だけでなく、精巣内精子回収法などで得られた数少ない精子でも受精することが可能となりました。

体外受精児が誕生して以来、生殖補助医療が不妊症に悩むカップルへもたらした福音は計り知れないものがあります。一方で多胎妊娠や流早産の増加、さらに体外受精児の長期予後やあるいは代理懐胎など倫理的問題が多く残されていることも事実です。

②日本の現状

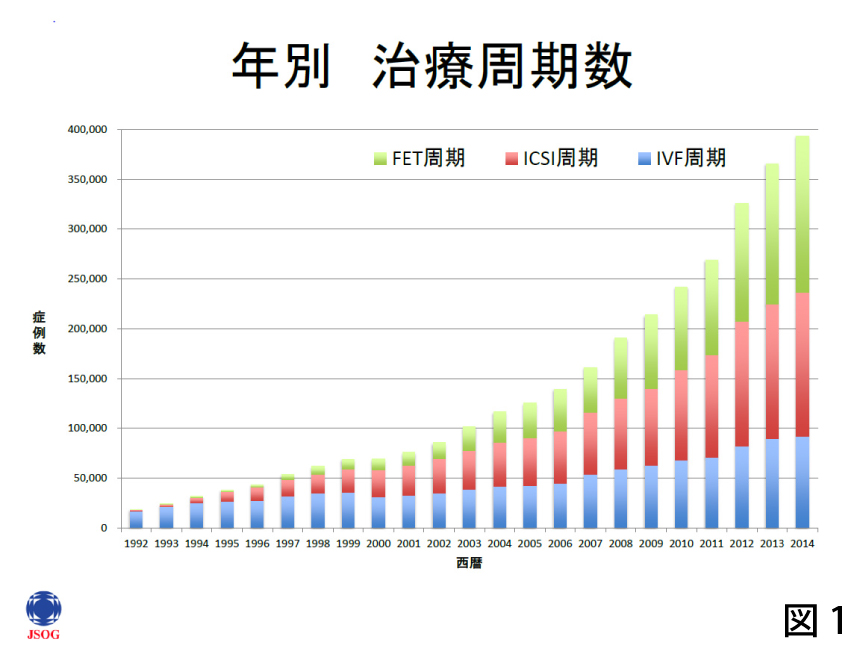

日本産科婦人科学会の統計によるとART登録施設は約600施設となりました。年間の採卵および胚移植の合計周期数は約40万件に及び、世界有数の体外受精大国となりました。(図1)

また出生児も年間約47,000人まで増加し、少産・少子化のなか21~22人に1人が体外受精児という割合にまで増加しています。

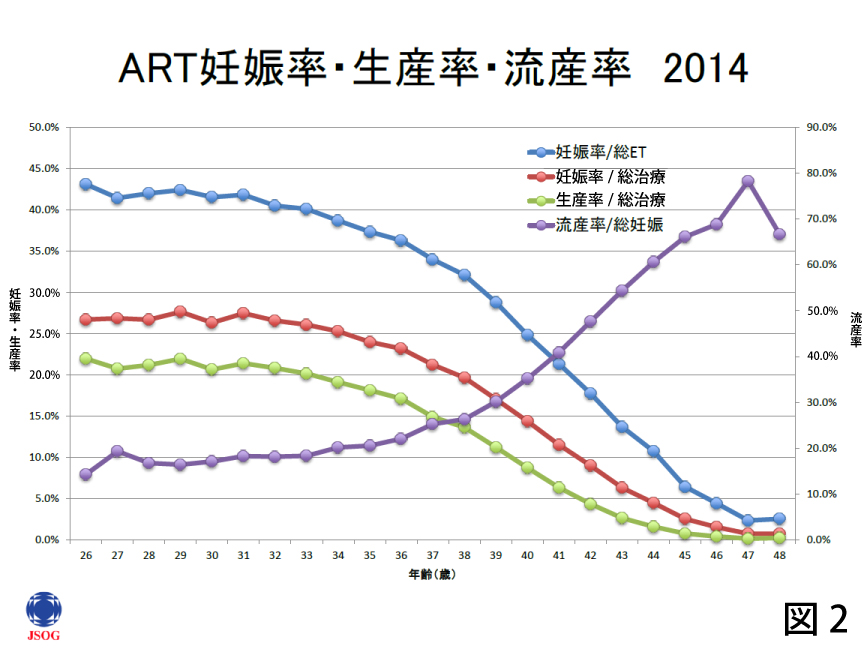

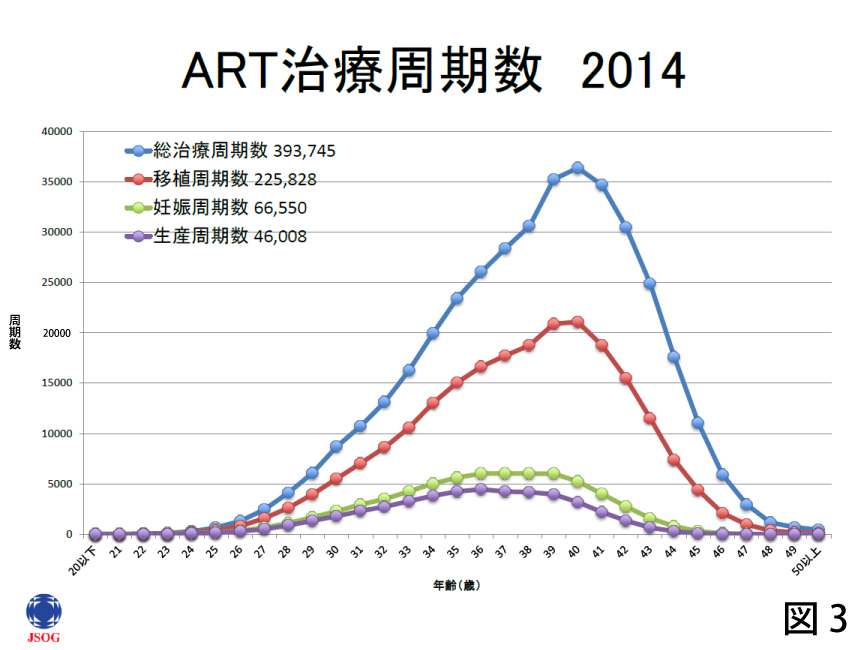

また女性のライフスタイルの変化から晩婚化が言われておりますが、体外受精の年齢をみても治療周期数が最も多いのが40歳であり(図2)、今後もこの傾向はしばらく続くものと思われます。ただ40歳における総治療周期あたりの生産率(児が生きて産まれる率)は10%をきっており(図3)、この年代の妊娠率向上が重要な問題となっています。

最後に、日本では諸外国と異なり生殖補助医療に関する法的規制はなく、日本産科婦人科学会の見解や日本生殖医学会のガイドラインが事実上、規範として役割を果たしています。また体外受精という医療技術の進歩は、新たな倫理的・社会的問題が生じてきます。そのため生殖医療に携わる医師は常に高い倫理観を持って診療にあたっています。

- 図1~3:日本産科婦人科学会 ARTデータブック2014年より引用

亀田IVFクリニック幕張