現在、要介護になる原因のトップ3が生活習慣病と関連のある脳血管疾患や、筋肉や関節、骨を原因とした運動器の障害、そして認知症です。今回は、この認知症についてお話していきます。

厚生労働省は、2012年の時点における認知症の患者数を約462万人と報告しています。これは、65歳以上の方の7人に1人が認知症であるといえます。さらに団塊の世代が75歳以上となる2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症になる推定されています。なんと、わずか10年ほどで1.5倍になる計算です。

認知症は、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症の3種類に大きく分類することができます。その中で最も罹患数が多いものがアルツハイマー型認知症です。この疾患は、物忘れだけではなくひとりで自立して生活することが困難になる病態です。認知症は、現在の医学で治すことは難しいのですが、進行を遅らせることはできます。それゆえ早期の発見と対策が重要となります。また、認知症の発症の前には軽度認知障害(MCI)といわれる状態が存在することが明らかになってきました。

MCIとは、健康な状態と認知症の間にあるグレーゾーンであり、認知症ではないけれども認知機能が年齢相当より低下している状態を示します。現在、残念ながら運動(身体活動)によって認知症が改善するという明らかな医学的な根拠は示されていません(今後明らかになる可能性はあります)。しかし、MCIの状態であれば、認知機能が改善するということが明らかになっています。

MCIを改善し認知機能を高める効果がある運動は、ウォーキングやジョギング、水中歩行などの有酸素運動です。この運動を20~30分程度ややきついと感じる強度で行うと最も効果的です。さらに、近年はデュアルタスク運動という有酸素運動をしながら頭を使う運動も注目されています。

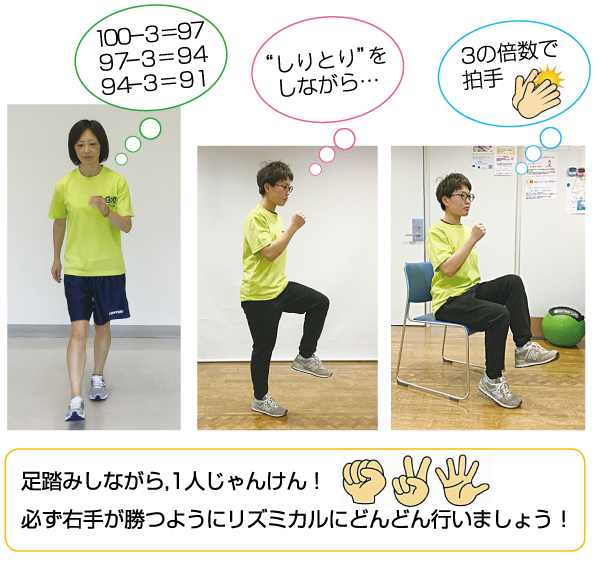

デュアルタスク運動とは二重課題運動ともいいウォーキングをしながら足し算や引き算を行ったり、階段を上りながらしりとりをする運動です。日常生活は、二重課題の連続です。デュアルタスク運動で、カラダと脳に適切な負荷をかけることが認知機能を高めることにつながります。場所を選ばずに手軽にできますので、皆さんもぜひ取り組んでみてください。

クリニック5階にあるスポーツ医科学センターでは、デュアルタスク運動の一つである「スクエアステップ」や「コグニサイズ」、「ラダーde脳トレ」などを行う40分間のグループエクササイズを行っています。

見学や無料体験(初回のみ)もありますので、ご興味のある方はお気軽にお越しください!

《デュアルタスク運動の3か条》

その1 : ややきついと感じる強度で!

その2 : 慣れてきたら「課題」を変えていこう!

その3 : 笑顔で楽しく継続する!

亀田スポーツ医科学センター 健康運動指導士 宮本瑠美