半年にわたって紹介させていただきました小児外科のお話。最後のテーマは『肥厚性幽門狭窄症』です。

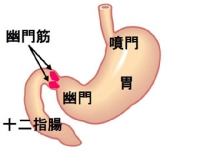

胃の出口が狭くなってミルクが流れないために嘔吐を繰り返すという病気です。

1,000人出生のうち1~2人にみられ、やはり小児外科医からしたら比較的良くみられる病気の1つですね。

なぜか男児に多く、男女比は5対1となります。

また同じように理由は不明ですが、生後1ヶ月前後に発症することがほとんどです。生まれてすぐや生後半年の子などは、まずみかけません。

エリスロマイシンという抗生剤を飲んだ子に多く見られたり、幽門を通過するチューブを挿入すると起きやすいなど、どうして生後1ヶ月の時期にだけ、このような病気になるのか全くわかっていません。

特徴

特徴的な症状は噴水状の嘔吐です。幽門が狭窄することによって胃内に大量のミルクが貯まり、それが勢い良く嘔吐として口から出されます。生まれたばかりの新生児は一般的に吐きやすいのですが、ほとんどは溢乳と言われるミルクを飲んだ後に口からタラーッとミルクが流れるくらいです。一口くらいの量のミルクをコポッと吐き出すのも良くある事で、ほぼ問題はありません。

大量に繰り返し嘔吐が見られる場合は、肥厚性幽門狭窄症や腸回転異常、腸閉鎖、ヒルシュスプルング病など様々な病気が隠れている可能性があります。我々も新生児の嘔吐は注意して診察をする必要があり、早めの病院受診をお勧めします。

肥厚性幽門狭窄症の診断

肥厚性幽門狭窄症の診断は超音波検査(エコ-)が行われます。放射線被ばくがなく、機械さえあれば比較的気軽に行える検査の1つです。

肥厚性幽門狭窄症というのは胃の出口(幽門)で粘膜の外側にある筋肉が分厚くなっています。

その筋肉が厚くなっている様子が検査で観察されます。ちなみに超音波検査は空気があると何も写らなくなるため、腸管の診断には適さないのですが、この病気は腸管の外側にある筋肉の厚さを測定するので診断ができます。

治療方法

治療方法は大きく分けて2通りあります。手術による外科的治療とアトロピン療法という内科的治療です。

どちらの治療も一長一短があり、お父さんお母さんに選んでもらうこととなります。

外科的治療(手術)

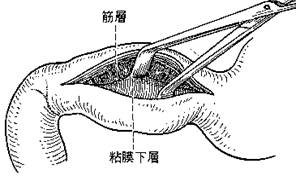

外科的治療(手術)は幽門筋を切開します。手術をした翌日からミルクを飲むことが出来るようになります。臍の周り2/3周を切開して手術をしますので傷としてはほとんど目立ちません。

内科的治療

内科的治療はアトロピンという筋肉を広げる作用がある薬を、ミルクを飲む前に使用します。

脈が速くなる(頻脈)ことがあり、治療の効果があるかの判断に1~2週間かかる事が欠点です。

8~9割ほどの成功率と言われています。内科的治療が上手くいかない場合は、やはり手術を行います。

絶対にお腹の傷を付けたくないならアトロピン療法、早くミルクが飲めるようになって欲しければ手術を選択する人が多いですね。

<参考資料>

幽門のイラスト(http://allabout.co.jp/gm/gc/401796/)

手術のイラスト(http://www.ho.chiba-u.ac.jp/pedsurg/word%20doc/hps.htm)

小児外科 松田 諭