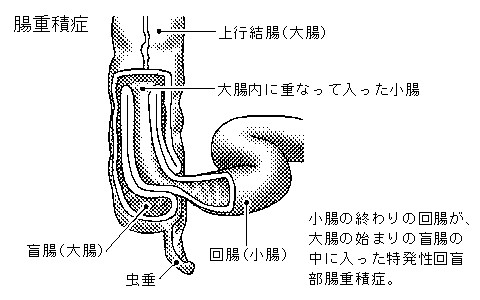

今回のテーマは『腸重積』です。図のように小腸の最後(回腸)が大腸の中に入り込む病態です。

発生頻度が1,000人中2~4人と言われていますが、我々小児外科医にとっては比較的よくある病気の1つです。男児が女児の2倍の頻度で発生しますが、その原因はわかりません。腸にも男と女で違いがあるのかもしれませんね。

生後6ヶ月まではゼロでは無いのですが、ほとんど腸重積にはなりません。生後半年から2歳までが腸重積にかかりやすい年齢です。3歳以降は徐々に頻度が下がりますが5歳以降でも起きる可能性はあります。

腸にいく栄養血管は腸の外側から入ってきます。図を見てもらえばわかるように、大腸の中に入り込んだ(陥入した)腸管には血が流れにくくなります。長期間放置すれば腸が壊死してしまう怖い病気でもあります。

腸重積の子供は約15~20分おきに激しい腹痛を訴えるのが特徴的です。痛みと痛みの間はケロっとしていることが多く、我々が診察しても良くわからないことが多々あります。腸重積になる前に胃腸炎になっていることもあり、もちろん胃腸炎でも腹痛はおきます。また腸重積にかかりやすい1~2歳の子供は小児科医である知らないおじさんおばさん(お兄さんお姉さん?)を見るだけで泣き出してしまうこともあり、診断が難しいことがあります。ポイントはお父さんお母さんから見て『いつもと何か違うお腹の痛がり方をする』という事です。

もう一つ腸重積で特徴的なのは、イチゴゼリー状といわれる粘血便です。陥入した腸管への血の流れが悪いために、虚血によって粘膜が痛むことで出血します。診察前に血便が出ていない場合は、浣腸にて便を確認することもあります。

いつもと違う腹痛やイチゴゼリー状粘血便で腸重積を疑った場合は、超音波検査を行います。超音波検査は放射線被ばくが無いので、機械さえあれば気軽にできる検査の1つです。右上腹部に腸重積の腸管を確認して診断となります。

治療は診断もかねて高圧浣腸を行います。非観血的整復とも言います。肛門から太いチューブを入れ、100cmH₂Oという水圧をかけてはまった腸を戻します。約9割の子はこれで治ります。高圧浣腸で治ったとしても1割の子は数日のうちに再発します。再発しても再度、高圧浣腸で治します。数時間で再発することもあれば、数日で再発することもあります。自分の経験では最多で7回、再発を繰り返した子がいました。

腸重積を繰り返す子供の中に、腸のポリープなどの器質的な(目に見える)病気が隠れていることが1割弱あります。この場合は手術で病変部を切除する必要があります。また高圧浣腸で治らない1割の子供、長期間腸重積の状態で腸の壊死が疑われる場合なども手術が必要となります。

<参考資料>

腸重積のイラスト(https://kotobank.jp/image/dictionary/igakukatei/image/0596_1.jpg)

小腸~大腸のイラスト(http://www.pdfworld.co.jp/livedoor/s_03_syoucyou.html)

小児外科 松田 諭