前回から放射線被ばくをテーマに前編・後編に渡ってお話ししています。

前編では、放射線被ばくの仕方には大きくわけて『内部被ばく』と『外部被ばく』の2つにわけられるとお話ししました。

内部被ばくは放射線を出す能力、放射能がある物質(主に金属)を口などから体内に取り込んでしまうことで放射線に被ばくするというもので、外部被ばくはその瞬間にあびる放射線(医療はX線、電磁波の1つ)による被ばくのことを言います。

後編では、 放射線被ばくが人体に与える影響についてご紹介します。

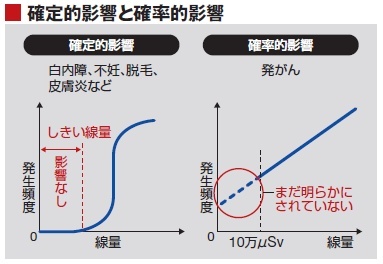

放射線被ばくが人体に与える影響は大きくわけて2種類あると考えられています。

1つ目はある一定の被ばく量(しきい線量)に達すると確実に害があると言われているもので、『確定的影響』と言います。これを超えるような放射線検査が行われることはありません。がんなどに対する放射線治療に関してはしきい線量を超える可能性があります。

もう1つは被ばくに応じてがんや白血病などのリスクがあがる・確率が増えるとされる、『確率的影響』と言われているものです。ただしこれについては、どのくらいが危険なのかは正確にはわかっていません。ひとつの目安として・・・特に目的もないまま1年に1回のCT検査を行うのは良くないと考えられています。

よく行うレントゲン検査(X線撮影)に関しては、人体にはほとんど影響を与えません。

CT 検査、造影検査(レントゲンの動画版)や核シンチグラフィーは、ざっくり表現するとレントゲン検査の100倍程度の被ばくがあり、何度も繰り返すと確率的に人体に影響をおよぼし得る(発がんリスクがあがる)と考えられています。そのため必要に応じて最小限の検査を行うべきです。

小児では大人に比べて放射線被ばくに対する感受性が高い、放射線による悪影響が出やすいと言われています。

そのため、我々はできるだけ放射線被ばくが少なくなるように努めます。なお超音波検査(エコー)やMRI検査などは放射線被ばくがありません。

たとえば小児の虫垂炎(俗に言う盲腸)などは超音波検査で診断できることが多々あります。その理由として小児の体が小さいこと、超音波検査機の性能が上がってきていることなどがあります。

それでもどうしてもCT検査を行わなくては正確な判断ができない場合もあり、CT検査をお勧めすることがあります。

小児外科 松田 諭