皆様こんにちは。腎臓高血圧内科の鈴木智と申します。これから全12回シリーズで腎臓病について、当科で行っている取り組みとあわせてご紹介していきたいと思います。

腎臓の役割

腎臓は何をしている臓器かというと、主には2つあります。

- 血液からの老廃物や余分な水分を濾ろ 過し、尿をつくり、排泄する

- 血圧を調整するホルモンや、血液をつくるホルモンを産生する

腎臓の濾過機能が円滑に働くためには、血液の流れが一定に保たれる必要があります。そのため、腎臓では血液の流れが悪くなるとそれを感知し、レニンという酵素を分泌し、レニン・アンジオテン・アルドステロン系(血圧や細胞外容量の調節に関わるホルモン系の総称)を活性化することで、血圧や尿量を調整しています。また、腎臓の間質にある細胞がエリスロポエチンというホルモンを分泌し、骨髄での血液(赤血球)の産生を働きかけます。そのため、腎臓病が進行すると腎臓からつくられるエリスロポエチンの量が減少するため、十分な量の血液がつくられなくなり、腎性貧血となります。

腎臓病とは?

腎臓病は大きく分けると、慢性腎臓病(Chronic Kidney Disease:CKD)、急性腎障害(Acute Kidney Injury:AKI)があります。腎臓の能力がゆっくり悪くなるのがCKD、早く悪くなるのがAKI、と理解していただければと思います。

CKDの中で最も多い原因は糖尿病性腎臓病ですが、他にも腎臓が悪くなる原因は多々あり、一部に遺伝が関わる疾患もあります。そこで、腎臓が悪くなる原因を精密に調べるため、腎生検(腎臓に針を刺して、腎臓の一部を採取する検査)が必要になることがあります。

また、腎臓病の進行と関係が深いのが高血圧です。腎臓の能力が悪くなると血圧が高くなりますし、高血圧が持続しても腎臓の能力低下を招くため、血圧の管理はとても重要です。当科は腎臓高血圧内科であり、高血圧診療にも力を入れています。

病気の進行と治療法

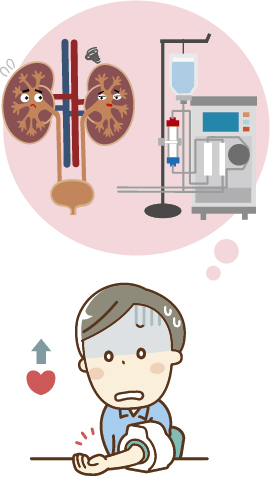

腎臓病が進行し、毒素が溜まり尿毒症となる、もしくは体液量が過剰になると、腎代替療法(Renal Replacement Therapy: RRT)が必要となります。

RRTは血液透析、腹膜透析、腎移植(生体腎移植もしくは献腎移植)がありますが、適切な時期にかつ安全にRRTを開始することが重要です。当科の血液透析、腹膜透析の歴史は非常に長く、また生体腎移植に関しても1991年に初の症例を実施した記録が残っています。その後、生体腎移植はしばらく行われてきませんでしたが、2017年から体制を整え本格的に実施しています。もうすぐ献腎移植も開始する予定で、準備を進めています。

また、最近では高齢化が進んでいるため、高齢の腎不全患者さまにRRTは行わず緩和医療・ケアを行う、保存的腎臓病療法(Conservative Kidney Management:CKM)が注目されています。