日本人の約60%は、3大生活習慣病(がん・心臓病・脳卒中)で亡くなっています。喫煙は、これらの病気と大きな関連があり、更に多くの病気にも重大な影響を与えています。

喫煙とがん

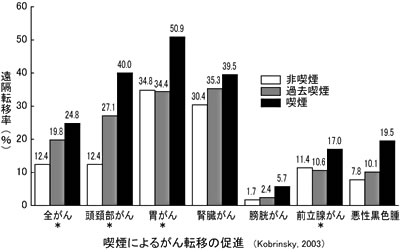

タバコには、60種類以上の発がん性物質が含まれており、肺がんだけでなく全身のがんを発症する確率が高くなります。厚生労働省の研究班の発表によれば、がんで死亡した男性の約40%、女性の5%が、たばこが原因と考えられるとする推計がまとめられています。(11月14日付け「朝日新聞」夕刊より)また、喫煙はがんと戦うナチュラルキラー細胞の活性を低下させ、がんの転移を促します。

喫煙と心臓病・脳卒中

タバコの煙に含まれるニコチンは、血管を収縮させ、血圧の上昇や動脈硬化を促進するため、心臓病や脳卒中の大きな原因となっています。また、ニコチンは動脈硬化で狭くなった血管にけいれんを起こし、血液の流れを滞らせ、小さな血の塊を作ります。この塊が重要な血管を詰まらせ、心筋梗塞や脳梗塞、肺塞栓(いわゆるエコノミークラス症候群)などを引き起こします。

糖尿病・高コレステロール血症

喫煙により、血糖値は上昇します。喫煙すると、血糖に影響するホルモンのバランスが崩れ、血糖値は上がりやすく下げにくい状態となります。この状態が続けば、糖尿病を発症する確率は高くなります。

また、喫煙により血中の総コレステロール、LDL(悪玉)コレステロールが増加し、HDL(善玉)コレステロールが低下することが認められています。

その他:胃・十二指腸潰瘍

ニコチンによる刺激作用や血流不足、血中一酸化炭素濃度の増加で、胃腸の機能低下が起こり、潰瘍の発症や再発の率は高くなります。下記の図で、潰瘍の発生に、喫煙が大きく関わっていることがわかります。

受動喫煙による影響

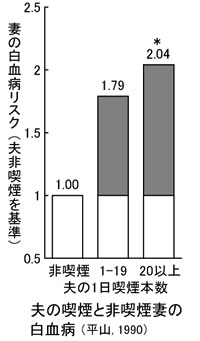

受動喫煙によっても、病気のリスクは高くなります。例えば、夫の喫煙によって妻の白血病が増えています。タバコ煙(とくに副流煙)の中には白血病を起こすことが証明されているベンゼンが多量に含まれているのです。

健康管理支援室

「禁煙支援外来」のご案内