-今回は「脊椎脊髄腫瘍」についてお話しします。

「腫瘍って「がん」のことですか?」

「・・・背骨のがん?・・・あんまり聞いたこと無いな~」

-うーん、ちょっと違います。

「悪性新生物」のことを一般的に「がん」と呼んでいますね。でも、神経系(脳や脊髄)に発生した場合は、「がん」とは呼ばずに「腫瘍(しゅよう)」と呼んでいます。脳から発生した場合は「脳腫瘍」、脊髄の場合は「脊髄腫瘍」という具合です。

それから、「がん」っていうと通常「悪性」ですが、「腫瘍」というのは「良性=たちの良いもの」もあるし、「悪性=たちの悪いもの」もあります。

ちょっとややこしいですね。

原発性腫瘍と転移性腫瘍

脊髄と脊髄神経(正確には「神経根」)、そしてその周辺組織(硬膜、椎骨)に発生した腫瘍を総称して「脊髄腫瘍」と呼んでいます。他の臓器と同様、「原発性(げんぱつせい)腫瘍」と「転移性(てんいせい)腫瘍」があります。

「原発性腫瘍」は人口10万人あたり1~2人程度と推定されています。千葉県の人口が約600万人ですから、県内での発症は毎年60~120人くらいとなる計算でしょうか。基本的には手術治療が行われます。治療はかなり難しい病気ですが、幸いなことに発生頻度はそれほど高くはありません。

一方、「転移性腫瘍」についてはもう少し事情が深刻です。

報告により数値が異なりますが、がん患者さまの5~10%が脊椎転移をきたすといわれています。日本の統計では、がんで死亡する患者さまは人口10万人あたり毎年300人くらいです。この数値をもとに計算すると、千葉県内では900~1、800人のがん患者さまが「脊椎転移」を来していることになります。

転移性腫瘍の場合には化学療法や放射線治療が選択されることが多く、必ずしも手術が適応となるわけではありませんが、脊椎手術が必要となる場合があります。

脊髄腫瘍の臨床症状と外科治療

脊髄腫瘍では腫瘍の局在する場所の痛みや、脊髄の圧迫による脊髄症状を来しますが、残念ながら脊髄腫瘍に特有の症状はありません。しかも、腫瘍の発生した場所や成長速度(悪性度)により臨床経過は大きく異なります。

安静でも改善しない背骨の痛みや、徐々に進行する脊髄症状を自覚したら、早めに病院を受診してくださいね。

「どうやって治療するんですか?」

腫瘍の発生場所、良性か悪性か、腫瘍の種類などによりいろいろな治療法が選択されます。

今回は手術治療を行った患者さまを何人かご紹介しましょう。

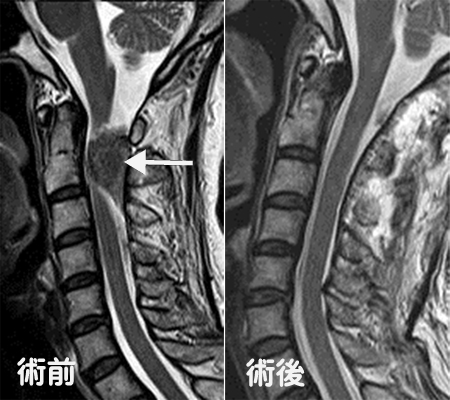

ANさま、59歳、女性

頚部痛で発症した「髄膜腫」という腫瘍です。代表的な脊髄腫瘍の一つです。

術後MRIでは腫瘍はきれいに無くなっています。

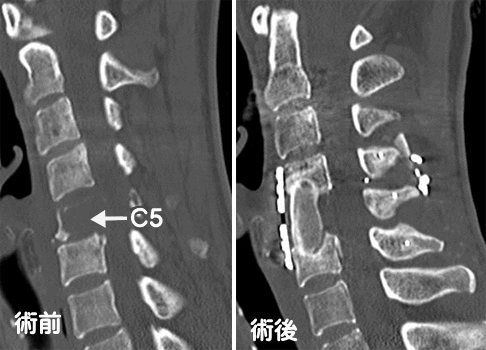

TKさま、49歳、女性

椎体に発生した悪性腫瘍です。骨が溶けているのがわかりますか?

前方と後方から腫瘍を摘出した後、自家骨を用いて前方固定術を行いました。

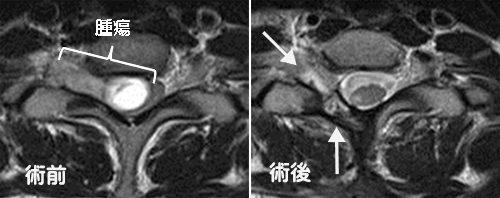

Tさま、32歳、女性

これも代表的な脊髄腫瘍の一つで、「神経鞘腫」という腫瘍です。

ひと月ほどの経過で脊髄症状が進行しました。

頚の後方からと前方から、2回に分けて手術を行い、腫瘍を全摘しました。

- 京橋クリニックでは診察を行い、手術の必要な場合は鴨川の本院(亀田総合病院)で行います。

脊椎脊髄外科部長 久保田 基夫