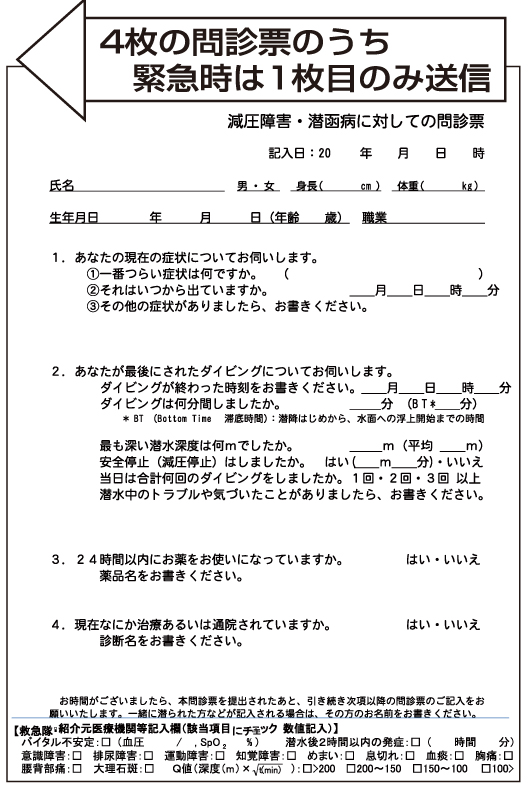

潜水後に何かしら症状がでて減圧症が疑われ、亀田総合病院・高気圧酸素治療外来、あるいは亀田京橋クリニック・潜水専門外来を受診された時に、記入して頂いている問診票があります。この問診票は4枚綴りですが、最初の1枚目は、緊急時に発症現場から再圧治療施設へ送る情報シートとして活用することができます。

問診では、主訴と共に潜水終了と発症の時刻を記入するようになっており、潜水と発症のタイミングが把握できるようになっています。内服薬、既往症から潜水との関連、潜水深度と時間から窒素負荷の情報を取ることになります。

1枚目の下の欄は、情報発信元の医療サイド、主として救急隊の評価を記入することとなっており、重症所見のチェック、ヘンプルマンの暴露指数Q値を利用した窒素負荷情報を記入します。

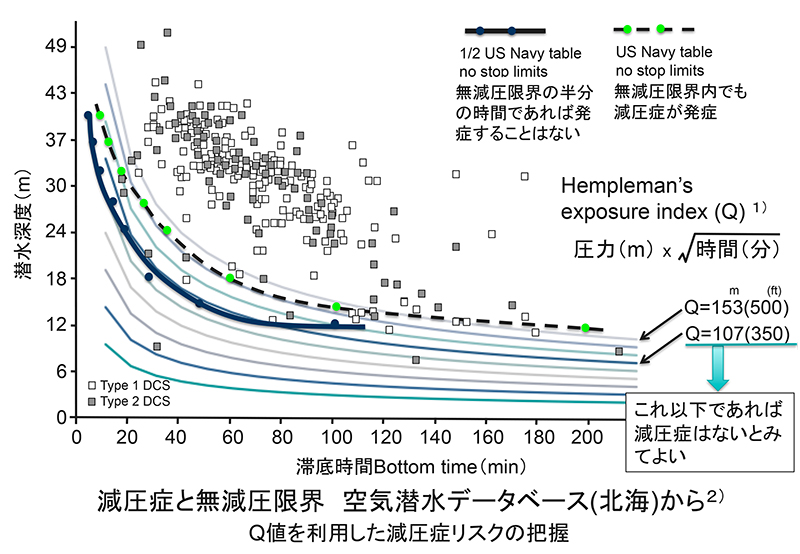

このヘンプルマンの暴露指数Q値は、圧力(潜水深度)と時間の関数で表され、深度が異なる場合でも、その値により窒素ガス負荷量を把握できる便利さをもっています。下図は、ダイバーが潜水開始してから浮上するまでの時間である滞底時間を横軸に、最大潜水深度を縦軸として、実際に減圧症が発症した症例をプロットしたものですが、破線のラインは、減圧表に示される無減圧潜水時間であり、これより少ない滞底時間、潜水深度は安全、と一般的には考えられていますが、実際はその範囲でも発症が見られています。実際の所、どこまでの範囲であれば発症がないかと言いますと、滞底時間が半分となる太実線以下ということが、疫学上判明しています。

先ほどの暴露指数Q値を重ね合わせると、メートルでの計算ではQ値が153であれば、無減圧潜水時間の破線のラインであり、発症がないと判断できる太実線に相当するQ値はだいたい100以下ということになります。

Q値を情報シートに盛り込むことにより、減圧症発症の可能性がおおよそ判断できることになります。また、重症項目としてチェックが求められる症状や所見は、いずれも緊急治療を考慮すべき項目であり、今後、事例の蓄積と分析により、項目の重み付けによる点数化が可能となり、Q値と併せて重症診断や緊急度把握に反映させることが期待されます。

潜水後に症状が何かしら出たときに、この情報シートを活用することにより、遠隔地の専門医が簡易診断をして、救急搬送の必要性や、現場での緊急再圧を含めた、処置の判断に役立つものと考えております。

なお、問診票の2から4枚目は、再圧治療施設での確定診断や事故調査のための情報シートとなっており、一緒に潜られたバディやインストラクターによる記入でもよく、再圧治療施設への到着までに作成するとよいと思います。

【参考文献】

(注1) Hempleman HV: History of decompression procedures. In: Bennett PB, Elliott DH, ed. Physiology and Medicine of Diving, 4th ed. London; W.B. Saunders; 1993, 361-375.

(注2) Grover I, Reed W, Neuman T: The SANDHOG criteria and its validation for the diagnosis of DCS arising from bounce diving. Undersea Hyperb Med. 2007; 34(3):199-210.

高気圧酸素治療外来のご案内

https://medical.kameda.com/clinic/medi_services/index_181.html 問診票救命救急科・高気圧酸素治療室 鈴木 信哉