ダイビングにおいては、減圧に伴う窒素の気泡化で減圧症が発症することがあり、多彩な症状が出てきます。一方、動脈ガス塞栓症は、浮上時の肺の過膨張により、毛細血管内に気泡が入り、肺静脈を介して末梢の動脈塞栓症状を呈します。減圧症と鑑別困難な場合があり、急性期の対処は同じことから、両者をあわせて減圧障害と称されて取り扱われています。

その病態は、気泡による物理的な傷害や、血管閉塞による一次的な障害に加え、二次的影響としての虚血再灌流障害により、重症となるため、可及的速やかに(2時間以内に)再圧して、酸素で窒素を体から追い出し、炎症を抑える治療が必要となります。

しかし、減圧障害の診断基準はなく、画像診断の有用性は低く、心エコーにて右心系に気泡を認めても、発症に至らない、いわゆるサイレントバブルの存在もあり、診断に決定的なものはありません。診断は経験的に行われ、①潜水と発症のタイミング、②減圧障害に矛盾しない症状、③窒素の負荷状況、これらを総括して判断され、専門医以外には難しいのが実情です。

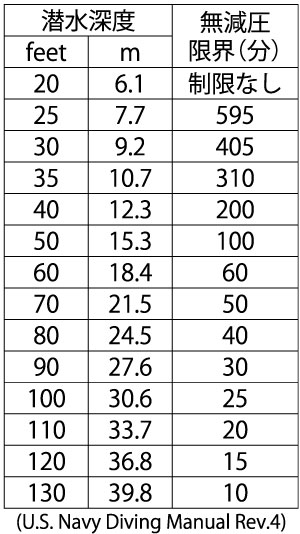

特に窒素の負荷状態の評価には、減圧表から、潜水深度と時間をみて、窒素負荷が限度を超えていない、すなわち無減圧限界内であるかどうかを見ることになりますが、減圧表をみる煩わしさがあります(下表)。

一方、軽症と重症の対応について申し上げますと、脊髄型減圧症の重症度スケールとして、感覚障害と運動障害をスコア化した最高10点のディックのスケールがありますが、7から10点の重度の減圧症では、発症から12時間を越えた場合には、何度再圧治療しても改善は望めない一方、軽度の場合は、発症から24時間をこえても、十分、治療に反応するという結果がでています(注1)。

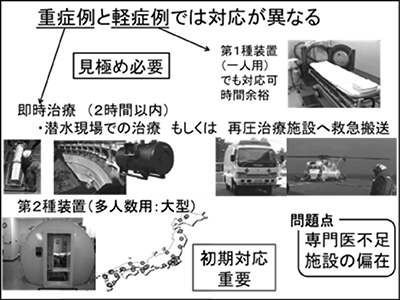

すなわち、減圧障害では、重症例と軽症例では対応が全く異なるわけです。そのため、重症と軽症を発症早期に見極める必要があり、重症例については潜水現場にある再圧装置で医師不在のまま緊急避難的に治療すべきか、もしくは日本全国に約40施設しかない大型の高気圧酸素治療装置である第2種装置に搬送すべきかを判断しなければなりませんが、判断可能な専門医はごく僅かであり、潜水現場は産業医を含め皆無であり、第2種装置保有施設でさえ不在である場合が少なくないのが実情です。

2014年の日本高気圧環境・潜水医学会総会では、現状を踏まえた治療ガイドラインの構築の必要性が確認され、救急搬送や再圧の必要性を判断できる簡易診断と、再圧治療施設に収容された後に確定診断と最適の治療を行うとする2段階の診断・治療ガイドラインを検討する方向性が打ち出されました。

初期対応には、発症現場と通信手段を介して、遠隔地の専門医が、簡易診断と、救急搬送の必要性や現場での緊急再圧を含めた処置の判断を出すのが、現状では最善策となります。その情報伝達のため、必要最小限の問診に加え、救急隊等の評価を加えた情報シートを活用することをお勧めしておりますが、次回、説明させていただきます。

【参考文献】

(注1) Ball R ., Effect of severity, time to recompression with oxygen, and re-treatment on outcome in forty-nine cases of spinal cord decompression sickness. Undersea Hyperb Med. 1993 Jun;20(2):133-45.

高気圧酸素治療外来のご案内

https://medical.kameda.com/clinic/medi_services/index_181.html救命救急科・高気圧酸素治療室 鈴木 信哉