大きな口を開けてあくびをしたり、ハンバーガーにかぶりついたり。そんな当たり前の行為が急にできなくなったら...それは、もしかすると顎関節症の兆しかもしれません。

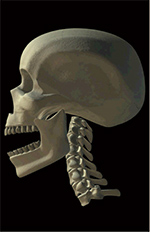

顎関節症は、歯科の三大疾患のひとつに挙げられるほど多くの方が罹患している疾患です。顎関節とは、下あごの骨と頭蓋骨の骨との間で構成される関節のことで、蝶番構造になっています。その蝶番部分に不具合が生じることで、口が開きにくくなったり、痛みが出たり、開け閉めでカクカク音がなったりします。これらの病態を総称して顎関節症と呼んでいます。顎関節症はさまざまな原因によって引き起こされますが、歯科医師の間でも顎関節症についての見解は必ずしも統一されておらず、診断方法や治療法については未だ混沌としているのが現状です。

顎関節症に関するさまざまな情報が交錯するなか、顎関節症と咬合、顎関節症と歯科治療や歯科矯正治療との因果関係について、いわゆる訴訟社会である米国においては、その関連性を否定する論文が大部分です。おそらく、重度の顎関節症患者の医療訴訟において、歯科治療の責任を回避するのが目的ではないかと考えられています。顎関節症の発症と、かみ合わせとの関連については多くの報告があります。乳歯が脱落し永久歯が生えそろう10代のころは、まだ咬合関係が確立されておらず、かみ合わせが不安定なために、顎関節や下顎を支える筋群に痛みなどの不快症状が出やすく、これを思春期性の顎関節症と呼ぶことがあります。

人間はストレスを感じたり、物事に集中する際、知らず知らずのうちに、噛みしめが起こります。これは日中も起きますが、寝ている時にも起きます。過度の噛みしめで、歯がすり減ったり、顎関節周囲の靭帯や筋肉、顎骨へダメージを与えたりします。さらに顎や頸部を支える筋群にまでその影響が波及し、身体の姿勢やバランスまで崩れてしまうことがあります。肩こりや腰痛、片頭痛などを合併した顎関節症に対して、適切な歯科治療を行うことで、これらの不快症状が改善する例も多く見られます。

奥歯の虫歯を放っておいたり、歯科で歯を抜いた後、歯を補う治療(補綴治療)を受けなかったりすることで、かみ合わせが低くなったり、前後左右に顎がずれることがあり、顎関節症の引きがねになることがあります。また、現代人は、調理された柔らかい食べ物を摂取しているため、顎の発育が悪く、いわゆる小顔の人が増えています。顎の小さい人も顎関節症を発症しやすく、乳歯が生えている頃の幼児期から、穀類や豆などの食品をしっかりと時間をかけて咀嚼し顎をしっかり発育させることは大変重要です。20代前半ぐらいに智歯(親知らず)が傾いて生えてくることが多く、これがかみ合わせのバランスを崩すきっかけとなり、顎関節症を発症することがあります。智歯はお口の一番奥にあり、しっかり歯磨きができないため、虫歯にもなりやすく、生えてきたら早めに抜歯しておいた方が望ましいです。

健康な歯と咬合状態で、正しい生活習慣が身に付いていれば、顎関節症を発症することは無いかもしれません。しかし、何らかの原因で顎関節症を発症してしまった時には、お早目に歯科に受診し、診断と適切な治療を受けることをお勧めします。

歯科口腔外科医長 田村英俊

歯科診療科のご紹介

https://medical.kameda.com/general/medi_services/index_38.html

監修者

亀田総合病院歯科口腔外科 部長 / 歯科医師卒後研修室 室長 田村 英俊

【専門分野】

口腔外科全般、デンタルインプラントや顎変形症は経験が豊富。口腔顎顔面領域の外傷や口腔腫瘍も多く手掛けている。

スポーツ歯科