- アドバンス・ケア・プランニング=将来の意思決定能力の低下に備えて、患者さまやそのご家族とケア全体の目標や具体的な治療・療養について話し合うプロセス(過程)。もしバナ≒もしものための話し合い。

アドバンス・ケア・プランニングやそれにつながる話し合い(≒もしバナ)は、最期の時が近づくほどに難しくなると言われています。実際、アドバンス・ケア・プランニングに適した時期についての研究でも、健康状態が安定しているときが良い(※1)という結果が報告されています。

では、話し合いは早ければ簡単、なのでしょうか。

私たちが開催しているアドバンス・ケア・プランニングのワークショップ(参加型勉強会)のアンケートでは、「元気なうちに話し合っておくのが大事ということはわかっている」人が大勢います。でも実際には、ほとんどの人が話し合えていません。どうして大事なことがわかっていながら話せないのでしょうか。

死が身近でない時代

戦後間もない頃の日本では、多くの人が自宅で最期を迎えていました。家の畳の上で、家族や近しい人に囲まれながら人生の最期を迎える、それが当たり前の時代でした。

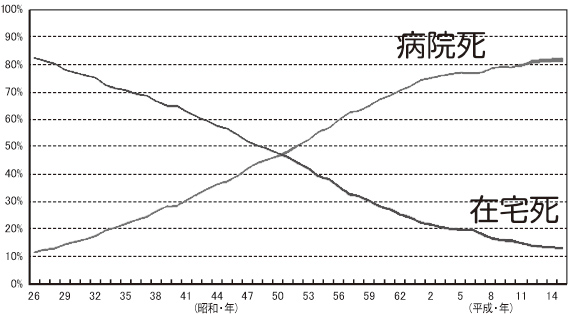

高度経済成長期を経て、日本人の寿命は飛躍的に伸びました。それと同時に日本人の亡くる場所にも変化が起こります。家で亡くなる=「在宅死」に対して、病院で亡くなる=「病院死」が右肩上がりに増加した結果、ついに昭和51年(1976年)には「病院死」が「在宅死」を上回りました。「病院死」はその後も増加の一途をたどり、いまや80%超の人が病院で最期を迎えています。(※2)

みえない「怖さ」

著書『人間の往生』の中で大井玄先生はこのように述べています。

「医療技術による管理が進めば進むほど、死は家族から隠される傾向にある。死は、家族、そして社会一般から隔離され、抽象化され、結果としてほとんど神経症的に怖れられる現象となった」

現代の日本では大半の死が「病院」という「隔離された空間」で起こっています。みえないことによる「怖さ」が、私たちから「死」について考えたり話し合ったりする機会を奪っていることは否定できません。

「象が部屋にいる?」

“Elephant in the room”

(https://sohosoho.tv/news/Elephant-in-the-Room-aea015761dbca5c9d87736c262edc70)

英語に“Elephant in the room”という表現があります。(写真参照)

この食事中の男女の視界の中には間違いなく「象」がいるはずです。けれど二人はまるで「何事もなかったかのように」食事を続けています。

なぜでしょうか。

― 大切な食事の雰囲気を壊したくないから?

―「事」が重大すぎて、指摘したところで解決方法がないから?

―もしもそれを口にしたら、逆に象が暴れ出してしまうかもしれないから?

そんなことを想像します。

「大事なことがわかっていながらなぜ話し合えないのか」その理由の一つとして、この「象」、すなわち「縁起でもない」の壁の存在は無視できないと考えています。

まずは一人ひとりがこの「壁」と向き合うことで、見えない「怖さ」から少しでも自由になり、自分や大切な誰かの「生き方」について、前もって話し合うことができるように、そのためのきっかけ作りをしていきたいと思います。

【参考文献】

(注1) Laakkonen ML, Gerontology. 2004

(注2) 資料:「人口動態統計」(厚生労働省大臣官房統計情報部)

疼痛・緩和ケア科のご案内

https://medical.kameda.com/general/medi_services/index_47.html亀田総合病院 Advance Care Planning in AWA プロジェクト代表 蔵本浩一