チーム医療紹介

感染対策チーム(ICT:Infection Control Team)

ICTの薬剤師は、消毒薬などの適正使用や清潔な医薬品の供給などを中心に、様々な感染症を広げない感染防止対策の教育的役割として活動しています。

また地域連携を重要視しており、地域から相談も受けています。

抗菌薬適正使用支援チーム(AST:Antimicrobial Stewardship Team)

ASTは不要な抗菌薬の使用を減らし、薬剤耐性菌の発生を遅らせ、さらに医療費を抑制することを目標として活動しています。

ASTでは薬剤師が主導となり抗菌薬の使用状況を把握し、適正使用に促すよう情報提供しています。また病棟担当薬剤師と協同して抗菌薬投与の初期から投与量の評価を行うことで感染症治療に貢献しています。採用抗菌薬の絞り込みや、使用制限等のレギュレーションの整備も重要な役割です。

栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)

NST専門療法士が中心となり、電解質や高カロリー輸液などの管理に加えて経腸栄養に関する問題点についても薬学的観点から介入を行っています。

また、嚥下に関する問題点についても嚥下回診に同行し、薬剤師の視点からの提案も行っています。

緩和ケアサポートチーム(PCT:Palliative Care Team)

PCT 薬剤師は、主診療科チーム薬剤師と連携をして、より適切な緩和ケアが提供できるよう日々活動しています。

また、薬剤師が主導となり、医師や看護師等と共にオピオイド処方患者さまの疼痛管理や副作用対策について確認し、推奨提案を行うオピオイド回診を毎週行っています。

腎移植チーム

腎移植では免疫抑制剤、降圧薬、抗菌薬など服用する薬剤は多岐に渡ります。

治療の有効性、安全性を確保するためには薬物治療モニタリング(TDM) や薬物相互作用など様々な専門知識が必要となり、薬剤師はチーム医療の中で術前から術後を通して重要な役割を担っています。

血液・腫瘍内科チーム

がん治療は手術、放射線、薬物治療を組み合わせた集学的治療を要し、薬剤師への期待が大きい分野です。

血液・腫瘍内科では薬剤師が化学療法実施当日の患者さまへの面談を行い、得られた情報と薬学的な知見から必要な検査の追加の推奨を医師、看護師を含めたチームへ実施することで、がん化学療法の有効性や安全性に貢献しています。

精神科リエゾンチーム

精神科リエゾンチームは精神科に携わる多職種で構成され、主に身体疾患患者さまの精神症状を対象に、毎週チーム回診、カンファレンスを実施しています。

薬剤師は個々の患者さまへの投与量・剤形提案などの薬学的な介入を行い、他職種への情報提供・教育も行っています。また得られた情報を担当病棟の病棟薬剤師へ情報提供を行い、薬剤師間での連携をとり、よりよいファーマシューティカルケアの提供に貢献しています。

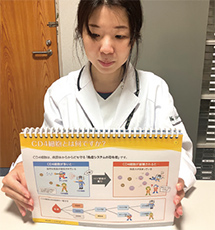

骨粗鬆症リエゾンチーム

骨粗鬆症は未治療の患者さまが多いとともに、その治療においては、服薬継続率の低さが問題となっています。

そこで骨粗鬆症リエゾンチームは、入院から外来、地域医療へとシームレスな連携がとれるよう活動しています。他職種で、骨粗鬆症の治療における服薬の必要性や服薬継続の意義、それぞれの薬の特徴について、患者向けのパンフレットを作成し、患者さまへ説明を行っています。

心不全チーム

2013年4月の多職種による心不全チームの立ち上げから薬剤師が関わり、心不全急性増悪で入院された患者さまに対し、薬剤指導を通して患者教育を行い、心不全カンファレンスの中で薬物治療に関する推奨を行っています。

チームとしては、2018年4月から新たな試みとして疼痛・緩和ケア科の医師、看護師にもカンファレンスに参加していただき、心不全患者さまの緩和ケアのサポートを実施しております。

薬剤部周術期管理チーム

医療の高度化、多様化、高齢化により、周術期医療には様々な職種の連携が求められています。

周術期医療への薬剤師の参画は医療の質を高めるために重要視され病院運営における強いニーズとなっています。

各病棟における術後患者さまに対する薬物療法への介入に加え、2017年11月より術前外来、2018年9月より手術室常駐を開始し、術前・術中・術後と切れ目のない周術期薬物療法を担っています。

コードブルー蘇生チーム

患者さまの急変時には、院内緊急招集(コードブルー)がかかり、医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士で構成された蘇生チームが参集します。

薬剤師もその一員として、24時間365日患者さまの元へ駆けつけ、蘇生の最前線で活動します。薬剤師は、蘇生時に必要な薬剤を装備したエマージェンシーバッグを搬送し、迅速な医薬品の供給と適正使用の推進に努めています。また、平時より薬剤師は BLS、ACLS スキルを身につけ、他職種と連携することで救命活動の貢献に努めています。

救急外来

当院の救急外来では、多職種が各職種の専門性を活かし、患者さまの対応に携わっています。

その中で薬剤師は救急車で搬送される重症度の高い患者さまの対応に携わっており、薬物治療を中心とした業務を行っています。

糖尿病教室

糖尿病教室は入院・外来患者さまとそのご家族を対象に医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師、運動療法士が協力して行っています。

月曜日が薬剤師担当で13時30分~15時まで「糖尿病の薬について(インスリン自己注射の実際)」というテーマで講義を行っています。

総合周産期母子医療センター

当院にはLDR 6床、MFICU 14床、NICU 9床、GCU 18床があり、南房総の基幹病院として母児双方の健康に貢献しています。

産科では妊娠中や授乳中の薬物療法が及ぼす影響について情報提供を行い、また新生児科においては投与量、投与ルート、相互作用の確認などを行っています。

HIV感染症治療チーム

HIVの治療は、アドヒアランスの維持が非常に重要になります。

薬剤師は継続的に面談を行い、服薬に関するサポートをしています。また、患者指導を通して得た情報や問題点等は、カンファレンスで他職種と共有し、チームで患者さまの治療を支えています。

災害派遣

令和6年能登半島地震では、日本病院薬剤師会の一員としてボランティアで被災病院の薬剤部にて業務支援を行いました。

活動内容としては、災害時医療の基礎知識を活かし、被災地で調剤や服薬指導を行いました。また、様々な災害派遣医療チームとコミュニケーションを図ることで、災害フェーズに応じた現場が本当に必要としている薬剤の情報収集、供給を行いました。

被災地の病院職員も同様に被災者であるため、我々が支援に入ることで、震災発生から休まることのなかった方々に休息をとっていただくことが出来ました。

これらのように、薬剤師として薬物治療の提供だけではなく、一医療者として、一人間として被災地への様々な支援の形があります。